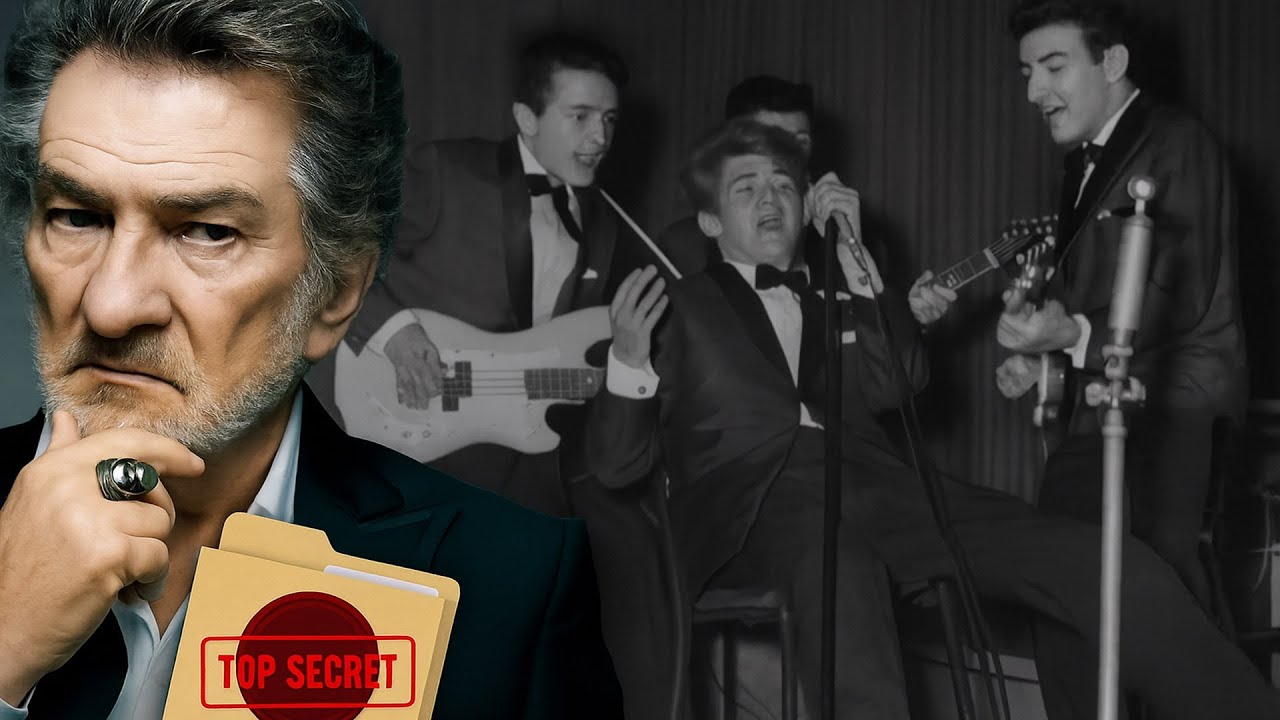

Paris, 1961. Dans les coulisses de l’Olympia, l’atmosphère n’est plus au feutré. Un grondement sourd monte de la salle, bientôt déchiré par des cris stridents. Ce n’est pas la panique, c’est l’anticipation. C’est la ferveur d’une jeunesse qui ne demande qu’à exploser. Quand les projecteurs s’allument, ils révèlent cinq garçons à l’allure insolente : blousons de cuir noir, jeans serrés, bananes gominées et, aux pieds, ces fameuses chaussettes rayées qui leur donneront leur nom. Les premières notes de guitare saturée tranchent avec tout ce que la France a connu jusqu’ici. Le rock and roll, ce “bruit” venu d’Amérique, vient de trouver ses premiers prophètes français. Leur nom claque comme un défi : Les Chaussettes Noires.

Derrière ce nom devenu culte se cache une histoire bien plus complexe que celle d’un simple groupe de musique. C’est l’histoire d’une rupture, d’une révolution culturelle dans une France gaullienne encore rigide, à peine sortie des privations de l’après-guerre. Alors que l’Amérique avait Elvis, la France découvre Claude Moine, alias Eddy Mitchell. Mais qui étaient-ils vraiment ? Comment ces “gamins de banlieue” ont-ils réussi à devenir les premières véritables rockstars du pays, ouvrant la voie à tous les autres, y compris à leur éternel rival, Johnny Hallyday ? Derrière les disques d’or et les tournées triomphales se cachaient des tensions, des ambitions frustrées et une célébrité précoce aussi grisante que destructrice. Voici l’histoire d’un éclair dans le ciel du Yé-Yé.

La Genèse : Des Caves de Belleville aux Studios Barclay

Avant de faire hurler les foules, les Chaussettes Noires sont avant tout une bande de copains de la banlieue sud de Paris. Nous sommes à la fin des années 50. Le pays se reconstruit, mais la jeunesse s’ennuie. C’est dans ce climat qu’un certain Claude Moine, né en 1942 et élevé à Belleville, trouve son échappatoire. Fasciné par les radios américaines captées en douce et les disques importés par les G.I., il tombe amoureux d’une voix : celle d’Elvis Presley.

Avec des amis du lycée, il forme un premier groupe amateur. Ils bricolent leurs instruments dans des caves, rêvant d’Amérique. Claude Moine devient “Eddy”, en hommage à l’acteur Eddie Constantine. Autour de lui se greffent les talents qui formeront le noyau dur : Tony D’Arpa à la guitare, Aldo Martinez à la basse, William Benaï à l’autre guitare, et Jean-Pierre Chichportich à la batterie. Leur nom ? Un clin d’œil ironique et provocateur à la France bien-pensante : Les Chaussettes Noires.

Leur style détonne. À une époque dominée par Tino Rossi et la chanson réaliste, eux reprennent des standards américains en français, avec une énergie brute et des guitares électriques. C’est cette audace qui tape dans l’œil de Jean-Fernandez, directeur artistique chez Barclay, qui flaire le potentiel immense. La signature est immédiate. Ce n’est pas seulement leur musique qui séduit, c’est leur posture. Ils incarnent une jeunesse en rupture, vêtue de cuir, qui se moque du regard des adultes. Ils n’ont pas de stratégie marketing, mais ils ont l’instinct. En quelques mois, ils vont passer des bals de banlieue à la une des magazines.

L’Explosion “Daniela” et la Conquête de la France

L’année 1961 est celle du big bang. Signés chez Barclay, ils enregistrent leur premier 45 tours. Après une reprise endiablée de “Be-Bop-A-Lula”, vient le titre qui va tout changer : “Daniela”. Un morceau simple, des paroles accrocheuses, la voix rocailleuse d’Eddy et des riffs électriques tranchants. Le succès est sismique. Le disque s’écoule à plus de 2 millions d’exemplaires. Un record absolu pour un groupe français à l’époque.

Ce succès s’explique par un timing parfait. La France entre dans l’ère du transistor, du 45 tours et des premiers “jukebox”. La jeunesse, nombreuse, veut sa propre bande-son. Les Chaussettes Noires la leur offrent. Ils sont les premiers à chanter le rock dans la langue de Molière sans en trahir l’esprit.

Leur présence médiatique devient incontournable. Ils font la couverture de “Salut les copains” et de “Mademoiselle Âge Tendre”. Le “look” Chaussettes Noires se répand comme une traînée de poudre : banane gominée, blousons noirs, jeans étroits. Pourtant, en coulisses, l’organisation reste artisanale. Les tournées s’improvisent, les instruments sont parfois prêtés. Mais la magie opère. Chaque nouveau disque (“Tu parles trop”, “Eddie sois bon”, leur version de “La Bamba”) est un tube. Ils ouvrent la voie à tous les autres, de Johnny Hallyday à Dick Rivers. Sans le savoir, ces adolescents de banlieue sont devenus les parrains d’un mouvement culturel entier.

Hystérie Collective et Panique Morale

Avec le succès viennent les tournées. Et avec les tournées, vient l’hystérie. À travers la France, de Lyon à Marseille, de Bordeaux à Lille, le groupe déchaîne les passions. Les jeunes se massent des heures avant les concerts. Pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils voient un concert de rock “en vrai”. L’ambiance est électrique. Les filles crient jusqu’à l’évanouissement, les garçons imitent la gestuelle d’Eddy. Les sièges volent.

Mais cette ferveur juvénile inquiète la France conservatrice. Les préfets, les maires et les autorités scolaires s’alarment. Les incidents se multiplient. À Angoulême, en janvier 1962, un concert est interrompu par la police après une tentative d’invasion de la scène. La presse titre : “Le Rock, poison des jeunes”. Des mesures strictes sont prises : couvre-feux pour les mineurs, interdiction de danser dans certaines salles. Le ministère de l’Intérieur commande des rapports sur cette “décadence morale importée d’Amérique”.

Les Chaussettes Noires deviennent le symbole d’un clivage générationnel. Face à cette fronde, Eddy Mitchell répond avec une ironie mordante : “La seule chose que nous cassons, ce sont les disques”. Loin de calmer le jeu, cette posture de défi renforce leur statut d’icônes pour une jeunesse qui se sent enfin représentée. À Toulon, un concert est purement et simplement annulé par ordre préfectoral. À Nancy, les CRS encerclent la salle. Adulés par les jeunes, soupçonnés par les adultes, ils vivent à la fois comme des stars et des fugitifs.

Scandales, Jalousies et la Machine Médiatique

Au centre de ce tourbillon, un homme capte toute la lumière : Eddy Mitchell. Son look de “voyou chic”, sa voix grave et son attitude frondeuse font de lui l’idole absolue. Les journalistes s’emparent du phénomène. On le surnomme le “James Dean français”. Mais cette mise en avant écrasante commence à créer des failles au sein du groupe.

Les autres membres, essentiels au son des Chaussettes, se sentent relégués au second plan. Tony D’Arpa, William Benaï et les autres peinent à exister médiatiquement. Ce déséquilibre alimente des frustrations et des jalousies que les tabloïds s’empressent d’exploiter.

La presse, avide de clivages, orchestre une “guerre des idoles” : Les Chaussettes Noires contre Les Chats Sauvages de Dick Rivers. On oppose les fans d’Eddy à ceux de Dick. Si des tensions réelles existent, elles sont largement exagérées pour vendre du papier. La vie privée du groupe est épiée. On prête à Eddy, alors très discret, des liaisons avec les stars montantes de l’époque, de Sylvie Vartan à France Gall, sans qu’rien ne soit jamais confirmé. Le mythe se nourrit du mystère.

Le groupe, encore composé d’adolescents naïfs, n’est pas préparé à cette pression. Les interviews improvisées donnent lieu à des dérapages. Eddy choque en déclarant qu’il “ne veut pas finir comme un chanteur pour grand-mère”. La phrase, sortie de son contexte, nourrit l’image d’un groupe arrogant. En coulisses, ce sont juste des jeunes dépassés par la vitesse de leur propre ascension.

La Chute d’une Météore

La gloire fut intense, mais incroyablement brève. Après trois années (1961-1963) à un rythme effréné, le groupe s’essouffle. Le public, versatile, se tourne déjà vers d’autres sons. La vague Yé-Yé que les Chaussettes ont lancée est déjà en train de les rattraper.

La fracture la plus évidente est celle d’Eddy Mitchell. L’artiste en lui étouffe. Il veut s’émanciper du format rock and roll calibré, explorer d’autres univers, s’inspirer des crooners américains. Ce désir d’évolution, couplé à l’usure interne, aux désaccords artistiques et à l’épuisement physique, scelle le destin du groupe.

En 1963, la nouvelle tombe : Eddy quitte officiellement les Chaussettes Noires pour se lancer en solo. Son succès est immédiat, confirmant qu’il était devenu plus grand que le groupe lui-même. Les musiciens restants tentent de continuer l’aventure sans leur figure de proue. Mais le public n’accroche pas. Sans Eddy, la magie n’opère plus. Le groupe entre dans une phase de disparition silencieuse et se dissout officieusement en 1967.

L’Héritage Éternel des Premiers Rockeurs de France

On pourrait croire que l’histoire s’arrête là. Mais l’influence des Chaussettes Noires ne fait que commencer. Si leur existence fut brève, ils ont posé les fondations de toute la scène rock française à venir. Des groupes comme Téléphone ou Bijou, dans les années 70, ont grandi avec “Daniela” en fond sonore. Les Chaussettes Noires n’étaient peut-être pas les plus techniques, mais ils ont fait quelque chose d’essentiel : ils ont prouvé que le rock pouvait parler français et que la jeunesse avait le droit de faire du bruit.

La carrière solo d’Eddy Mitchell, devenue l’une des plus longues et respectées de France, cimente cette légende. Il ne reniera jamais ses débuts, sachant que sans ce chapitre fondateur, il n’y aurait peut-être pas eu d’”Eddy” tout court.

Aujourd’hui, les vinyles originaux du groupe s’échangent à prix d’or. Leurs titres continuent de résonner, hymnes d’une jeunesse intemporelle. Les Chaussettes Noires n’ont pas seulement été un groupe de musique ; ils ont été un phénomène social, un météore brillant et bruyant dont la trace reste indélébile dans l’histoire culturelle française.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load