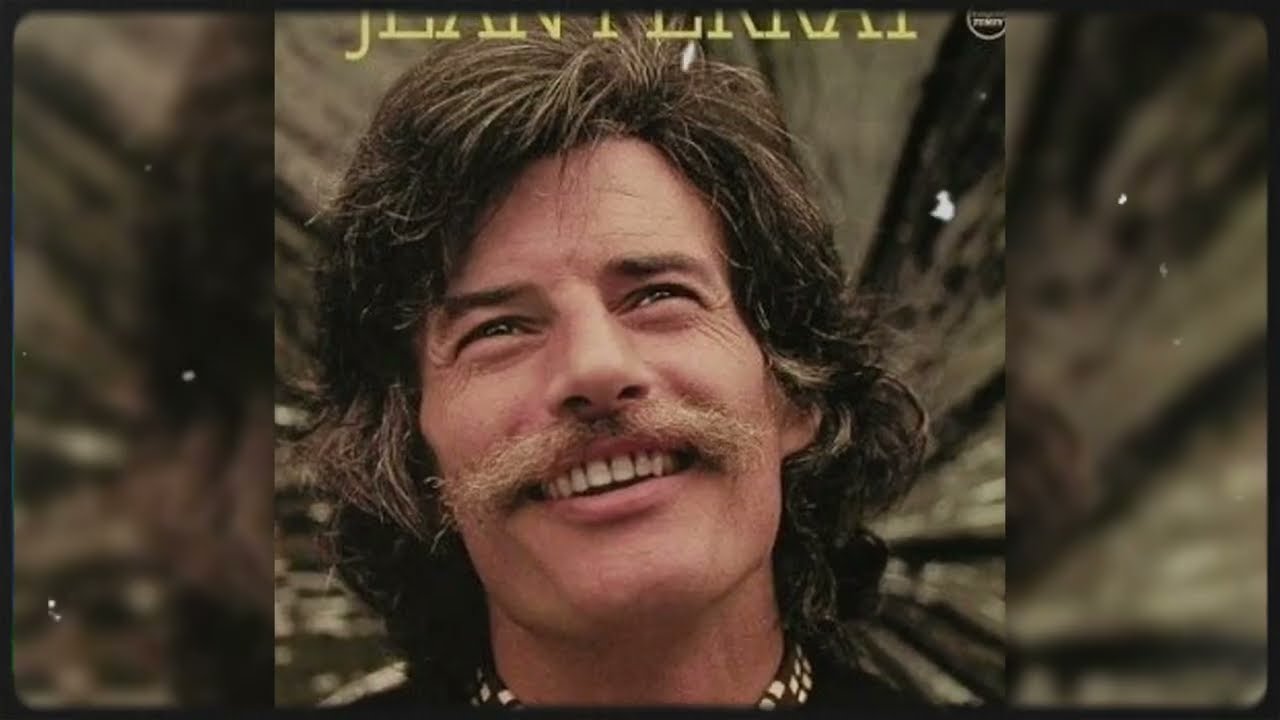

Jean Ferrat n’a jamais été un chanteur comme les autres. Il était une conscience. Une voix grave qui portait la poésie d’Aragon aussi haut que la colère du peuple. Mais derrière l’auteur de “La Montagne” ou “Ma France”, se cachait un homme façonné par une fidélité absolue à ses idéaux, et plus encore, à ses blessures. Un document récent, au titre provocateur, évoque les “cinq personnes à qui il n’a jamais pardonné”. Une affirmation choc qui mérite d’être déchiffrée. Car chez Ferrat, le pardon n’était pas une monnaie d’échange. C’était l’ultime rempart de son intégrité.

Pour comprendre cet homme “intransigeant”, il faut remonter au drame fondateur de son existence. Né Jean Tenenbaum, il voit son père, Mnasha Tenenbaum, arrêté en 1942 puis déporté à Auschwitz, d’où il ne reviendra jamais. Ce traumatisme originel, la perte du père dans la barbarie nazie, va forger chez lui une mémoire inflexible et une haine viscérale de l’injustice et des silences coupables. Celui qui a connu l’horreur de si près ne pourra jamais accepter les compromis, les arrangements avec la vérité, ni les “nuances” qui virent à la complicité.

Cette droiture va définir toute sa carrière. Très tôt, Jean Ferrat refuse les paillettes du show-business. Il fuit Paris, son cynisme et ses salons, pour trouver refuge en Ardèche, dans le petit village d’Antraigues-sur-Volane. Ce n’est pas une retraite, c’est un choix politique. Un ancrage dans la “vraie vie”, celle de la nature et des gens simples, qui lui permettra de garder sa boussole morale intacte. Loin des projecteurs, il construit une œuvre à son image : sans concession.

Et c’est là qu’apparaissent les “impardonnables”. Ce ne sont pas tant cinq individus que cinq visages de la compromission qu’il a combattue toute sa vie.

Le premier impardonnable, c’est l’État et sa censure. En 1965, sa chanson “Potemkin”, qui célèbre la révolte des marins russes contre les officiers tsaristes, est tout simplement interdite de diffusion à l’ORTF. Le motif ? “Sujet trop sensible”. Ferrat est frappé de plein fouet. On l’empêche de chanter l’Histoire parce qu’elle “dérange le présent”. Pour lui, ce n’est pas un simple choix éditorial ; c’est une muselière, une attaque directe contre la mémoire des luttes. Il ne pardonnera jamais à cette institution sa lâcheté.

Le deuxième impardonnable, c’est l’élite intellectuelle parisienne, celle des “beaux discours” qui justifient l’injustifiable. Le conflit éclate en 1970 avec sa chanson “Un air de liberté”, qui fustige l’attitude de certains intellectuels pendant la guerre d’Algérie. L’écrivain et académicien Jean d’Ormesson monte au créneau, qualifiant publiquement les paroles de “diffamatoires”. La réponse de Ferrat est cinglante : ce n’est pas de la diffamation, c’est un “cri du cœur”. C’est le choc de deux France : l’une, aristocratique et diplomate ; l’autre, populaire et viscéralement attachée à la justice. Ferrat ne pardonnera pas cette arrogance de salon, pas plus qu’il ne pardonnera à cette même presse parisienne de le caricaturer pendant des années en “ringard”, en “donneur de leçons” figé dans le passé.

Le troisième impardonnable est peut-être le plus douloureux : le camp qu’il soutenait. Ferrat a toujours été un “compagnon de route” du Parti Communiste Français, sans jamais y adhérer. Il chante pour les ouvriers, pour les militants, pour la justice sociale. Mais son soutien n’est pas aveugle. En 1968, lorsque les chars soviétiques écrasent le Printemps de Prague, sa conscience parle plus fort que sa loyauté politique. Il est l’un des rares, à gauche, à dénoncer l’intervention. Sa chanson “Camarade” est une rupture, l’expression d’une déception immense. Beaucoup au sein du parti ne le lui pardonnent pas, l’accusant de “faire le jeu de l’ennemi”. Lui, en retour, ne pardonnera jamais cet aveuglement, ce refus de voir les crimes commis au nom de “la cause”. Il aura cette phrase terrible, testament moral : “J’ai trop aimé l’idée de justice pour accepter qu’on la salisse”.

Le quatrième impardonnable est le visage de la trahison amicale et idéologique. Ce sont ces “camarades” de lutte, ces intellectuels marxistes, qui lui ont tourné le dos. Ceux qui n’ont pas supporté qu’il critique l’Union Soviétique, qu’il parle de stalinisme. Dans ses carnets personnels, retrouvés après sa mort, des phrases griffonnées témoignent de cette amertume : “L’un m’a tourné le dos pour une récompense. L’autre pour une invitation. Tous pour un silence.” Il ne pardonnera pas à ceux qui, pour un peu de confort ou par conformisme idéologique, ont préféré la vérité du parti à la vérité tout court.

Enfin, le cinquième impardonnable, c’est le système de “l’oubli organisé”. Ferrat, malgré son immense popularité – l’une des rares authentiques de la chanson française – sera méthodiquement effacé des radars institutionnels. En 1990, lors d’une grande émission hommage à la chanson française, son nom est sciemment “oublié” de la sélection. Il ne proteste pas publiquement. Il confie juste à un proche : “L’oubli organisé est une forme de punition.” Il sait que son refus de jouer le jeu, de participer aux émissions de variétés et de se plier aux codes du divertissement, lui coûte sa place dans l’histoire officielle. Il l’accepte, mais il ne le pardonne pas.

Toute sa vie, Jean Ferrat a été cet homme à part. Ni rallié, ni traître. Un homme qui préférait la fidélité à sa propre douleur plutôt que le confort d’une réconciliation factice. Son intransigeance était sa seule armure.

Cette cohérence, il la tiendra jusqu’au bout. Jean Ferrat meurt le 13 mars 2010. Conformément à ses vœux, aucun hommage national ne lui est rendu. Pas de ministres au premier rang, pas de discours officiels, pas de “panthéonisation” médiatique. Ses obsèques ont lieu dans l’intimité de son village d’Antraigues, un cercueil simple porté par des amis, entouré des habitants qui l’appelaient “Jean”.

Ce jour-là, la France fut divisée. D’un côté, les institutions et les grands médias, se contentant de brèves nécrologies. De l’autre, des milliers d’anonymes, sur les forums et les réseaux sociaux, pleurant l’homme qui leur avait donné une voix.

Ce dernier acte était sa signature finale. En refusant l’hommage de la République, il refusait d’être “récupéré” dans la mort par ceux qu’il avait combattus dans la vie. Il est parti sans tendre la main, non par haine, mais par une suprême exigence de vérité.

L’absence de pardon chez Jean Ferrat n’était pas une rancune. C’était une ligne de conduite. Une manière de dire que l’on ne peut pas effacer l’injustice au nom de la paix sociale. On ne peut pas demander à un poète dont le père a été assassiné d’oublier ce que les autres ont préféré taire. Il repose aujourd’hui dans sa terre d’Ardèche, mais son œuvre, elle, continue de poser la question la plus dérangeante qui soit : faut-il vraiment tout pardonner pour avoir le droit d’entrer dans la mémoire collective ? Jean Ferrat, lui, a choisi.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load