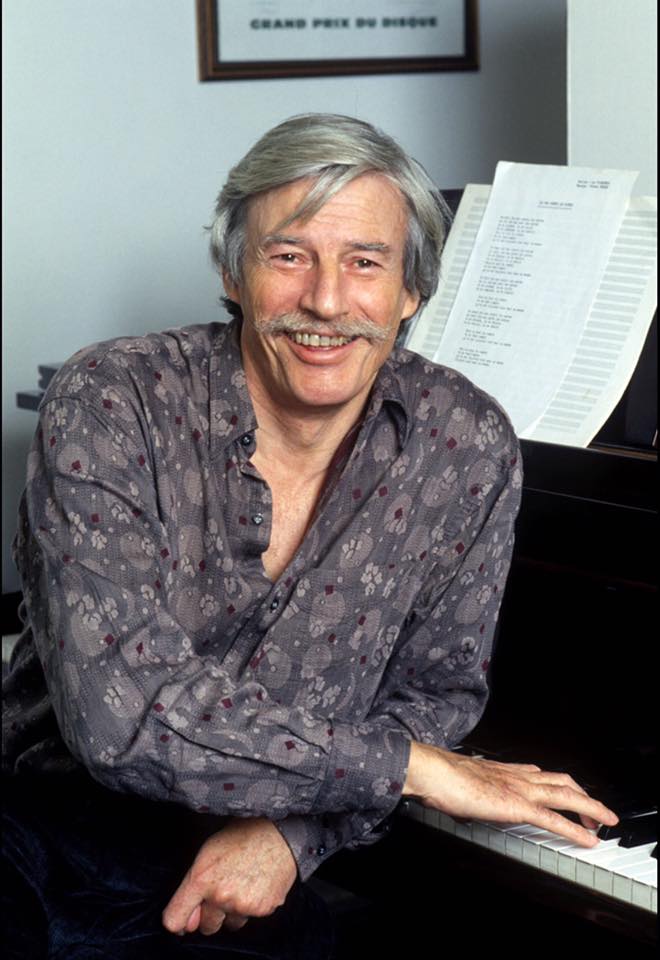

Jean Ferrat : Les cinq trahisons, les silences d’État et les amitiés perdues – révélations interdites sur les blessures secrètes d’un chanteur qui a refusé de se taire jusqu’à la mort

Jean Ferrat : l’homme qui n’a jamais cédé

Jean Ferrat n’a jamais été un chanteur comme les autres. Sa voix grave, presque prophétique, résonnait comme un cri d’honnêteté dans un monde d’arrangements et de faux-semblants. Derrière les paroles poétiques de La Montagne ou Ma France se cachait un homme blessé, révolté, habité par la mémoire de son père, déporté à Auschwitz. Cet héritage douloureux forgea en lui une boussole morale inébranlable, une allergie viscérale à la lâcheté et à la compromission.

Jusqu’à sa mort en 2010, Ferrat resta fidèle à lui-même : méfiant envers les pouvoirs, lucide face aux illusions politiques, fidèle à la vérité comme d’autres le sont à la gloire. Mais derrière cette droiture, il y avait aussi des plaies jamais refermées — cinq trahisons et cinq silences qu’il n’aura jamais pardonnés.

1. Le silence coupable de l’État : la blessure fondatrice

Tout commence en 1942. Le petit Jean Tenenbaum, futur Ferrat, voit son père arrêté par la police française, livré aux nazis et assassiné à Auschwitz. L’enfant grandit avec cette image indélébile : celle d’un pays capable du pire dans le silence complice de ses institutions.

Des décennies plus tard, lorsque l’État français reconnaît à demi-mot sa responsabilité dans la déportation des Juifs, Ferrat reste silencieux. Pour lui, “le pardon ne se décrète pas, il se mérite.” Ce traumatisme se cristallise dans sa haine de la censure. En 1965, l’ORTF interdit sa chanson Potemkine, jugée trop “politique”. Ferrat comprend alors que l’État n’a pas changé : il continue d’étouffer la voix de ceux qui dérangent. “On m’a bâillonné pour que l’histoire reste propre”, confiera-t-il amèrement. Ce jour-là, il rompt définitivement avec le pouvoir médiatique et institutionnel.

2. Le Parti Communiste Français : la déchirure des camarades

Ferrat aimait les ouvriers, les luttes, la justice. Il croyait sincèrement au rêve communiste — mais à un communisme humain, libre, loin du dogme. Pourtant, en 1968, lorsque les chars soviétiques écrasent le Printemps de Prague, le chanteur prend publiquement position contre Moscou.

Sa chanson Camarade sonne comme une gifle à ceux qui refusent de voir. Le Parti Communiste Français, embarrassé, se détourne de lui. Certains le traitent de traître, d’autres de naïf. Ferrat, blessé, répond : “Je n’ai pas trahi un camp, j’ai défendu la vérité.” Ce fossé ne sera jamais comblé. Pour lui, la trahison la plus impardonnable fut celle des “camarades” qui, au nom d’une idéologie, ont justifié l’injustice. Ce jour-là, il cesse de croire aux partis, mais pas à l’humain.

3. Les médias parisiens : l’humiliation d’un poète populaire

Dès les années 1970, Ferrat fuit Paris et ses salons mondains. Il s’installe à Antraigues-sur-Volane, petit village d’Ardèche, où il retrouve l’essentiel : la montagne, les amis, le silence. Ce retrait, certains le prennent pour du mépris ; lui y voit un acte de résistance.

Les médias, eux, ne lui pardonnent pas son refus du jeu. On le qualifie de “vieille lune rouge”, d’artiste “ringard”. Ses chansons, pourtant acclamées par le peuple, sont boudées par les grandes émissions. En 1990, lors d’un grand hommage à la chanson française, son nom n’est même pas mentionné. Une humiliation publique. À un ami, il confie : “L’oubli est la pire forme de censure.”

Pour Ferrat, les journalistes parisiens incarnaient cette France arrogante qui méprise ce qu’elle ne comprend pas : la dignité des humbles.

4. Les intellectuels : la querelle d’Ormesson

Dans les années 1970, Ferrat s’en prend à un autre symbole : les intellectuels de salon. Sa chanson Un air de liberté critique ouvertement ceux qui ont gardé le silence pendant la guerre d’Algérie. Jean d’Ormesson, figure respectée du monde littéraire, lui répond avec hauteur et l’accuse de diffamation.

Ferrat ne se défend pas : il observe, amer, cette élite qui, selon lui, vit dans l’abstraction alors que le peuple souffre. “Ils ont des mots pour excuser ce que nous avons des larmes pour pleurer”, écrira-t-il dans une lettre non publiée.

Ce conflit symbolise deux France irréconciliables : celle des privilèges et celle du réel. Pour Ferrat, d’Ormesson et ses semblables représentent la trahison la plus sournoise : celle de l’intelligence qui se tait par confort.

5. Les amis perdus : la solitude du juste

La dernière blessure, la plus intime, vient des siens. Dans ses carnets retrouvés après sa mort, on lit des phrases déchirantes : “Certains ont vendu leur conscience pour un dîner. D’autres ont troqué la fidélité contre un passage télé.”

Ferrat avait vu ses anciens compagnons de lutte se détourner de lui, lassés de ses exigences morales. Des artistes qu’il avait aidés l’ont rayé de leur vie, préférant les plateaux et les honneurs. “Ils ont choisi l’applaudissement au lieu de la vérité”, écrira-t-il.

Ce sentiment d’abandon le marquera à jamais. Sa solitude n’était pas subie ; elle était choisie, assumée comme la seule voie pour rester digne.

L’adieu d’un homme libre

Le 13 mars 2010, Jean Ferrat s’éteint à 79 ans. Aucun ministre, aucun hommage national, aucune caméra devant son cercueil. Il l’avait voulu ainsi. Son départ silencieux fut son dernier acte de révolte. Le pays officiel l’avait oublié, mais la France du cœur, celle des ouvriers, des instituteurs, des montagnards, pleura sincèrement.

Dans son village d’Antraigues, on entendait encore résonner ses mots : “Que serais-je sans toi, ma France.”

Mais cette France-là, il l’avait aimée sans concession. Il est parti sans pardonner, non par rancune, mais par fidélité à sa mémoire, à son père, à cette idée obstinée qu’un artiste n’appartient qu’à la vérité.

Ferrat n’a jamais cherché la gloire. Il voulait la justesse. Et c’est peut-être pour cela qu’il reste, aujourd’hui encore, l’un des derniers poètes incorruptibles de la chanson française.

En somme, Jean Ferrat fut un homme debout dans un monde à genoux.

Et c’est précisément pour cela que, quinze ans après sa mort, il continue d’inspirer ceux qui refusent de plier.

News

À 91 ans, la diablesse revient : pourquoi Brigitte Bardot brise son silence et dévoile tout — quatres mariages, amours flamboyantes, bêtes sauvages et regrets jamais éteints

À 91 ans, la diablesse revient : pourquoi Brigitte Bardot brise son silence et dévoile tout — quatres mariages, amours…

Mariska Hargitay bouleverse Cannes : entre larmes, héritage et glamour, l’actrice rend un hommage saisissant à sa mère Jayne Mansfield, ressuscitant l’âge d’or d’Hollywood sous les projecteurs français

Mariska Hargitay bouleverse Cannes : entre larmes, héritage et glamour, l’actrice rend un hommage saisissant à sa mère Jayne Mansfield,…

👉 « Vingt ans après son triomphe à la Star Academy 2004, les révélations bouleversantes sur Grégory Lemarchal : promesses, larmes, secrets et le destin brisé d’un ange de la chanson française »

👉 « Vingt ans après son triomphe à la Star Academy 2004, les révélations bouleversantes sur Grégory Lemarchal : promesses,…

À 71 ans, le fou de fête Patrick Sébastien largue les amarres : “Ils me cassent les couilles !”, il quitte le Lot pour implanter son « Plus Petit Cabaret du Monde » au fin fond de la Corrèze

À 71 ans, le fou de fête Patrick Sébastien largue les amarres : “Ils me cassent les couilles !”, il…

Alors que la Corse envahissait l’arène parisienne : 3 h 30 de frissons, 31 duos inoubliables, le cœur de Pagny qui bat, et les larmes de Fiori qui coulent

Alors que la Corse envahissait l’arène parisienne : 3 h 30 de frissons, 31 duos inoubliables, le cœur de Pagny…

Quand Kendji Girac fait irruption à Star Academy : l’apparence qui laisse les élèves sans voix et déclenche des murmures « Il est encore plus beau en vrai !

Quand Kendji Girac fait irruption à Star Academy : l’apparence qui laisse les élèves sans voix et déclenche des murmures…

End of content

No more pages to load