“Retenez l’avion !” : Le destin tragique de Françoise Dorléac, l’étoile consumée par le feu et le silence de 30 ans de Catherine Deneuve

Elle était le feu, l’impulsion, la comète. Françoise Dorléac était la sauvage, la magnétique, celle qui courait après la gloire pendant que sa jeune sœur, Catherine, restait sagement dans l’ombre. Née pour la scène, elle a posé pour Dior, s’est heurtée à Truffaut, a ébloui Belmondo et a brûlé d’une lumière si vive qu’il était impossible d’en détourner le regard.

Elles partageaient un lit superposé dans l’appartement familial, puis devinrent les jumelles chantantes les plus célèbres de France dans Les Demoiselles de Rochefort. Quelques jours après ce triomphe, le 26 juin 1967, Françoise manqua un virage sur la route de l’aéroport de Nice. La voiture s’embrasa. Son corps fut retrouvé calciné, identifiable uniquement grâce à un permis de conduire fondu et des fragments de journal intime. Elle avait 25 ans.

Sa mort plongea sa famille dans un silence de plomb qui dura trente ans. Pourquoi ce mutisme ? Et qui était vraiment cette étoile filante, cette moitié de Catherine Deneuve, dont le destin s’arrêta net sur une autoroute glissante ?

Née à Paris en 1942, Françoise Polette Louise Dorléac était l’aînée des filles des acteurs Maurice Dorléac et Renée Simonot. Élevée dans la tradition théâtrale, elle fut la rebelle dès le départ. Exclue du lycée pour son “esprit insolent”, elle n’était pas faite pour la conformité. Son père lui offre un premier rôle vocal à dix ans ; à peine adolescente, elle pose pour Dior et étudie au Conservatoire d’Art dramatique. Mais derrière cette ambition se cachait une faille profonde.

Françoise se détestait physiquement. “Je suis la reine de l’asymétrie”, disait-elle, à moitié sérieuse. Elle exécrait son nez, ses taches de rousseur, ses bras qu’elle jugeait trop longs. Même lorsque son visage couvrait les magazines, elle doutait. François Truffaut, qui l’aima brièvement, la décrira comme ayant “le physique d’une algue ou d’un lévrier, fragile, élastique et mystérieusement belle”. Sa beauté était en avance sur son temps.

Entre 1960 et 1967, elle tourna près de 20 films, oscillant entre la comédie française, comme L’Homme de Rio où elle éblouit aux côtés de Jean-Paul Belmondo par son charme “téméraire, presque chaotique”, et des thrillers sombres. La Peau Douce de Truffaut fut un tournage tendu. “Il me trouvait insupportable”, admit-elle. L’antipathie se mua en passion. Ils devinrent amants. Il l’appelait “Framboise”.

Puis Roman Polanski vit en elle une autre facette. Dans Cul-de-sac (1966), il la poussa dans ses retranchements, la filmant nue, en larmes, torturée. L’image était à mille lieues de la légèreté qu’on lui connaissait. Polanski dira plus tard qu’elle était “l’actrice la plus courageuse” avec qui il ait jamais travaillé. Elle était aussi, semblait-il, la plus seule.

Alors que sa carrière explosait, Françoise restait enracinée dans l’appartement familial du 16e arrondissement. Bien après ses 20 ans, elle partageait encore sa chambre et un lit superposé avec Catherine. L’une au-dessus, l’autre en dessous. Deux femmes à l’aube de la célébrité, se brossant les dents au même lavabo.

De l’extérieur, on les croyait jumelles. Mais elles étaient le jour et la nuit. Françoise était la volcanique, l’extravertie, celle qui avait appris Molière par cœur. Catherine, plus réservée, avoua n’avoir suivi sa sœur sur les plateaux que “parce que cela paraissait amusant”. “La vérité,” confiera Catherine des années plus tard, “c’est qu’elle était l’actrice. Je n’avais aucune ambition. Je jouais à me déguiser à côté d’elle.”

Mais le destin est cruel. Françoise partait tourner des films exigeants, comme Cul-de-sac, affrontant des plages glacées et des réalisateurs intenses. Pendant ce temps, Catherine restait en France et entrait par hasard dans l’histoire. Jacques Demy la choisit pour Les Parapluies de Cherbourg. Le film remporta la Palme d’Or à Cannes en 1964. Le même festival accueillait La Peau Douce de Françoise, qui fut un échec critique.

Pour Catherine, ce triomphe fut une blessure. “Il y eut cette confrontation terrible à Cannes,” se souvint-elle. “Le film de Françoise non. Le voir mal accueilli, la voir souffrir. Cela a gâché ma joie. Je ne pouvais pas fêter ma victoire en la voyant blessée.” Le schéma était posé : Françoise ouvrait la voie, Catherine raflait la mise.

Leur dernière collaboration, Les Demoiselles de Rochefort, aurait dû être une célébration. À l’écran, elles étaient radieuses. En coulisses, la tension vibrait. Les journalistes scrutaient la moindre rivalité. Françoise, malgré son éclat, s’effaçait. “Elle ne se trouvait pas belle”, dira Catherine, “alors qu’elle l’était éblouissante”. Françoise enviait la sérénité de Catherine ; Catherine enviait l’audace et la flamme de Françoise. “Nous nous querélions beaucoup”, admit Catherine. “Nous étions deux moitiés d’une même femme. Peut-être qu’ensemble seulement, nous étions entiers.”

Et puis, une moitié s’en est allée.

Le matin du 26 juin 1967, Françoise venait de passer le week-end à Saint-Tropez. Elle devait s’envoler de Nice pour Londres afin de promouvoir Les Demoiselles. Elle était en retard. Toujours en retard. Ses appels à l’aéroport étaient angoissés : “Retenez l’avion, j’arrive dans 10 minutes !”

Elle prit seule sa Renault 10 de location. Sur l’autoroute A8, à une dizaine de kilomètres du terminal, l’asphalte était glissant après une pluie d’été. Françoise manqua la bretelle de sortie. La voiture dévia, percuta un panneau en béton, fit plusieurs tonneaux et s’immobilisa sur le toit.

Le feu prit instantanément. Un chauffeur livreur, premier témoin, tenta de s’approcher. Il raconta plus tard avoir vu la jeune femme à l’intérieur, agitée, luttant désespérément pour défaire sa ceinture, pour forcer la portière bloquée. Elle criait. Mais les flammes furent trop rapides. La voiture explosa. Personne ne put l’atteindre. Françoise Dorléac mourut seule, à portée de vue des pistes de décollage.

Quand les pompiers arrivèrent, il ne restait qu’une carcasse calcinée. Le corps était méconnaissable. L’identification fut un miracle, réalisée grâce à un morceau de chéquier, des fragments d’agenda et le lambeau fondu de son permis de conduire. À l’aéroport, les haut-parleurs continuaient d’appeler son nom. L’avion partit sans elle.

La nouvelle frappa Paris. Catherine, 23 ans, prit le premier vol pour Nice afin d’identifier… ce qu’il restait. Ce qu’elle vit, elle ne le raconta jamais. “Un poids de plomb est tombé sur nous,” confia-t-elle des décennies plus tard. “Il est devenu impossible de parler d’elle. Le silence était total.”

Les parents s’effondrèrent. Catherine, la seconde, devint le pilier. “Je n’étais pas prête,” avoua-t-elle, “mais il fallait que quelqu’un tienne debout pour les autres.” Les funérailles furent discrètes, le cercueil fermé. Pendant trente ans, Françoise Dorléac devint un sujet interdit. Ses photos furent rangées, son nom jamais prononcé à table. Catherine enfouit sa peine dans le travail, tournant Belle de Jour moins d’un an plus tard.

Elle devint le visage du cinéma français, une icône froide et énigmatique. Mais derrière chaque rôle, flottait un fantôme. “Je la vois partout”, dira-t-elle.

Ce n’est qu’en 1996, près de trente ans après, que Catherine rompit le silence. Elle publia “Elle s’appelait Françoise”, un livre hommage, et participa à un documentaire. Le public découvrit enfin leur lien : protecteur, concurrent, mais profond. “Elle voulait être Garbo”, dit Catherine. “Moi, je voulais seulement être sa sœur.”

La disparition de Françoise n’a pas seulement modifié la trajectoire de Catherine ; elle l’a redessinée. La douleur, le silence, la responsabilité d’une vie vécue pour deux. “Je crois que ma sœur est toujours là,” confia Catherine au Monde en 2022. “Elle existe dans notre époque parce qu’elle n’a jamais eu le droit de vieillir.”

C’est là le destin cruel et étrange de Françoise Dorléac. Elle demeure intacte, figée dans l’éclat de ses 25 ans, pour toujours cette comète chaotique, riant aux éclats, et courant pour attraper un avion qu’elle ne prendra jamais.

News

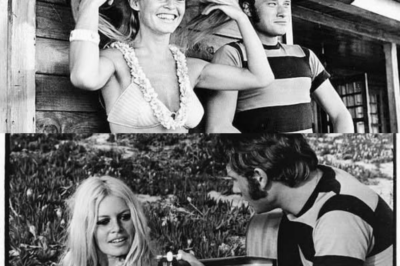

Brigitte Bardot et Johnny Hallyday à Saint-Tropez (1967)

Brigitte Bardot et Johnny Hallyday à Saint-Tropez (1967) C’était un mois d’août pas comme les autres. L’année 1967. Une époque…

“BOULEVERSANT : La lettre d’une mourante qui a brisé le cœur de Brigitte Bardot.” 💌 À 53 ans, Brigitte pensait avoir tout vu, tout vécu. Mais cette enveloppe sans adresse de retour contenait des mots qu’elle n’oubliera jamais. “Vous avez sauvé ma vie il y a 25 ans.” Découvrez l’histoire de Claire, l’inconnue qui a montré à la star que sa vie, malgré les échecs, avait un sens sacré.

“BOULEVERSANT : La lettre d’une mourante qui a brisé le cœur de Brigitte Bardot.” 💌 À 53 ans, Brigitte pensait…

Trahison, danger et double vie : Le cauchemar secret qui a brisé le mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard

Trahison, danger et double vie : Le cauchemar secret qui a brisé le mariage de Mimie Mathy et Benoist Gérard…

“CHOC : L’appel de minuit qui a anéanti la star pour sauver la femme…” 📞 Une nuit froide de décembre 1973, à la Madrague. Brigitte Bardot raccroche le téléphone và thế giới của bà sụp đổ… hay đúng hơn là bắt đầu lại. Pourquoi a-t-elle décidé, à 39 ans và đang ở đỉnh cao vinh quang, de tout plaquer en un instant ? Cái giá của sự nổi tiếng đã trở nên quá đắt. Découvrez le secret de cette nuit où “B.B.” est morte pour laisser place à Brigitte. 🕊️

“CHOC : L’appel de minuit qui a anéanti la star pour sauver la femme…” 📞 Une nuit froide de décembre…

“CHOC ! Le manuscrit censuré de Brigitte Bardot : Pourquoi Hollywood a tout fait pour le détruire…” 🛑 347 pages de vérité pure, enfermées dans un coffre-fort pendant 40 ans ! En 1974, BB a tout balancé : les abus de pouvoir, les producteurs prédateurs và cái hệ thống đã suýt giết chết bà. Pourquoi l’éditeur a-t-il eu si peur de publier ce livre ? “C’est trop dangereux”, disaient-ils. Aujourd’hui, les mots qui ont terrifié l’industrie du cinéma refont surface…

“CHOC ! Le manuscrit censuré de Brigitte Bardot : Pourquoi Hollywood a tout fait pour le détruire…” 🛑 347 pages…

“Elle était la Française moyenne” : Jean-Pierre Foucault et les stars de la télé rendent un ultime hommage poignant à Evelyne Leclercq à Nice

“Elle était la Française moyenne” : Jean-Pierre Foucault et les stars de la télé rendent un ultime hommage poignant à…

End of content

No more pages to load