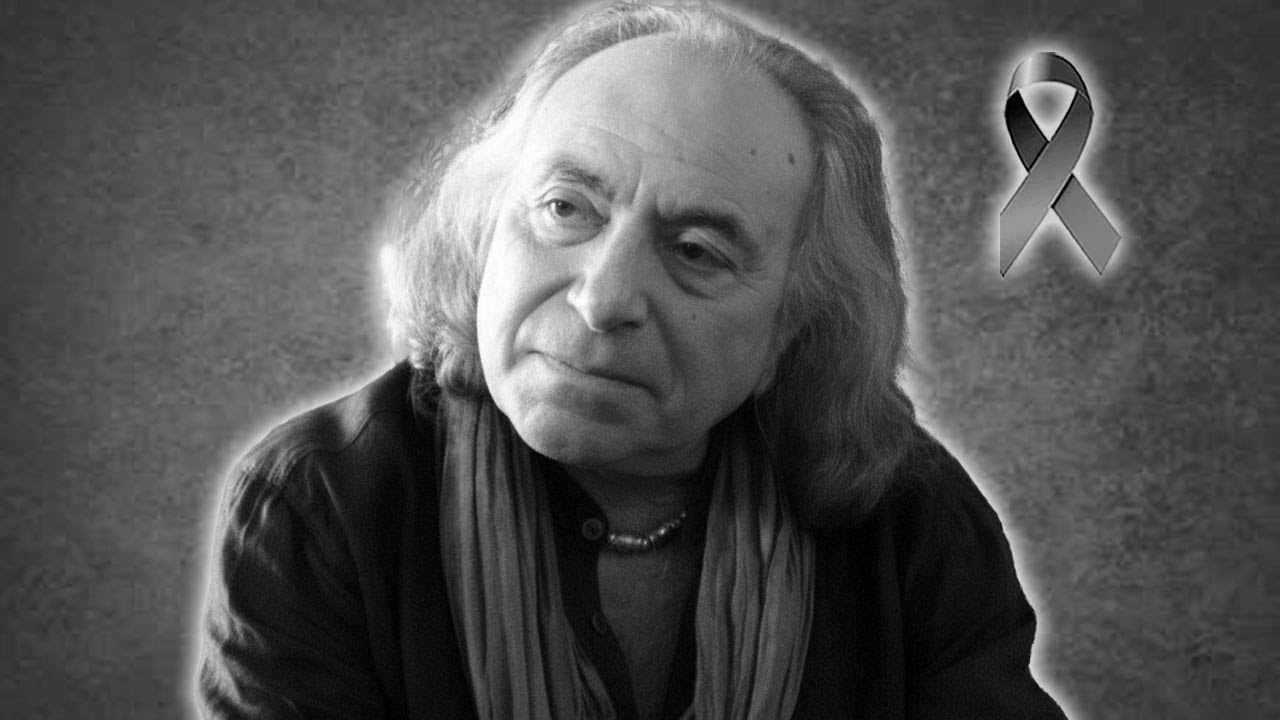

C’è un tipo di silenzio che fa più rumore di un applauso scrosciante. È il silenzio che avvolge le vite di quegli artisti che, dopo aver toccato il cielo con un dito, si ritrovano a camminare da soli lungo i viali deserti della memoria collettiva. La storia di Peppino Gagliardi, voce inconfondibile e malinconica della musica italiana, non è la classica parabola del successo bruciato da eccessi o scandali. È qualcosa di molto più sottile, umano e, per questo, terribilmente più tragico. È il ritratto di un uomo che ha fatto della sua fragilità uno scudo e, infine, una prigione.

Ripercorrere la vita di Gagliardi significa immergersi in un’Italia che non esiste più, quella del dopoguerra napoletano, dove la musica non era un prodotto di marketing, ma un’esigenza viscerale, un modo per tradurre la miseria in bellezza. Nato in un contesto ricco di fermenti ma segnato dalle difficoltà, il giovane Peppino non cercava la fama. Anzi, la temeva. Introverso, schivo, quasi infastidito dall’idea di mettersi in mostra, trovò nel pianoforte e nella chitarra i suoi unici veri confidenti. Mentre i suoi coetanei cercavano il palcoscenico per vanità, lui lo calcava per necessità espressiva, quasi chiedendo scusa per quel talento che gli esplodeva tra le mani.

La sua ascesa, negli anni ’60, fu folgorante quanto inaspettata. Con brani come “T’amo e t’amerò”, Gagliardi non si limitò a cantare l’amore; lo dissezionò con una sincerità disarmante. La sua voce, dolce ma mai stucchevole, entrava nelle case degli italiani come quella di un amico fidato, un confessore laico delle pene d’amore quotidiane. Era l’antidivo per eccellenza: niente lustrini, niente mosse studiate, solo un uomo fermo davanti al microfono, capace di evocare mondi interi con un semplice cambio di tonalità. Il pubblico lo amava proprio per questo: vedeva in lui una verità che altrove, tra lustrini e playback, iniziava a scarseggiare.

Eppure, proprio nel momento in cui la sua stella brillava più forte, illuminata dai riflettori del Festival di Sanremo e dai successi di “Settembre” e “Come le viole”, le prime crepe iniziarono a manifestarsi. Il successo, quella bestia insaziabile che tutto dà e tutto pretende, presentò il conto. Gagliardi si trovò catapultato in un ingranaggio che non comprendeva e che, soprattutto, non voleva accettare. Le interviste forzate, i tour estenuanti, la pressione delle case discografiche per sfornare hit a comando: tutto questo era veleno per la sua anima contemplativa.

Lui, perfezionista maniacale che passava ore in sala di registrazione per cercare la sfumatura giusta, si scontrava quotidianamente con un’industria che iniziava a privilegiare la quantità sulla qualità. Veniva descritto come “difficile”, “chiuso”, a volte persino scontroso. Ma la verità era molto più semplice: Peppino Gagliardi stava cercando di difendere la sua arte dalla banalizzazione. In un mondo che correva verso il pop sintetico e l’immagine patinata degli anni ’80, la sua coerenza divenne la sua condanna. Non volle piegarsi, non volle diventare una caricatura di se stesso per compiacere i nuovi direttori artistici. E così, lentamente ma inesorabilmente, il sistema lo espulse.

Il declino di Gagliardi non fu un crollo fragoroso, ma una lenta dissolvenza. È qui che la storia assume i contorni del dramma esistenziale. Mentre le classifiche lo abbandonavano e la televisione lo relegava ai programmi “nostalgia”, trattandolo come un reperto archeologico mentre era ancora nel pieno delle forze, Peppino si ritirò. Si chiuse nel suo guscio, ferito da un’incomprensione che sentiva ingiusta. La solitudine divenne la sua compagna fedele, in una casa dove il telefono squillava sempre meno.

Ma il destino, non contento di averlo emarginato artisticamente, gli riservò una prova ancora più dura. Una malattia degenerativa, vissuta nel più stretto riserbo, iniziò a minare il suo corpo, ma non la sua dignità. A differenza di tanti colleghi pronti a spettacolarizzare il dolore per un ultimo scampolo di visibilità, Gagliardi scelse il silenzio assoluto. Nessuna intervista strappalacrime, nessuna apparizione pubblica per impietosire. Solo la musica, suonata finché le forze lo permisero, rimaneva il filo sottile che lo teneva legato alla vita. Chi gli è stato vicino racconta di un uomo consapevole della fine, ma mai domo nello spirito, capace di commuoversi ancora davanti a un accordo ben riuscito.

La sua morte, avvenuta lontano dai flash, è stata “silenziosa e invisibile”, proprio come gli ultimi anni della sua esistenza. E come spesso accade in questo Paese dalla memoria corta, solo dopo la sua scomparsa si è levato il coro del rimpianto. I media, che per anni lo avevano ignorato, hanno improvvisamente riscoperto il “maestro”, il “poeta dell’anima”. Una tardiva ondata di affetto che, se da un lato restituisce giustizia alla sua arte, dall’altro suona come un atto d’accusa verso un sistema culturale che non sa proteggere i suoi talenti più fragili.

Oggi, riascoltando le sue canzoni, non sentiamo solo la bellezza di melodie immortali. Sentiamo il peso di una domanda che resta sospesa nell’aria: quanti altri Peppino Gagliardi stiamo lasciando soli nel buio, colpevoli solo di non volersi adeguare a un mondo che ha smesso di ascoltare col cuore? La sua eredità non sta solo nelle note di un pianoforte, ma nella lezione di dignità di un uomo che ha preferito essere dimenticato piuttosto che tradirsi. E forse, in questo tempo di rumore incessante, il suo silenzio è la musica più potente che ci abbia mai lasciato.

News

ITALIA DISTRUGGE il Monopolio USA! | Il LASER da 180kW che ha TERRORIZZATO il Pentagono!

12 ottobre 2025, Mar Mediterraneo, 47 km a sud di La Spezia, ore 03:47 del mattino. La fregata Frem Carabiniere,…

Romina Power, la Confessione che Commuove l’Italia: “Mi Sono Sposata in Segreto”. Dopo 14 Anni dal Divorzio, Ecco la Sua Nuova Vita a 74 Anni

Romina Power, il Matrimonio Segreto che Commuove il Mondo: “Ho Detto Sì a 74 Anni” C’è un momento nella vita…

RISSA Sfiorata in Diretta! Prodi FUORI CONTROLLO: Giletti SVENTA LA RISSA in Extremis!

Quando un ex presidente del Consiglio italiano perde completamente il controllo in diretta nazionale, la notizia non passa inosservata. Ma…

Esclusiva Yari Carrisi: il segreto dei gemelli nascosti per un anno e la verità sulla compagna che ha riunito Al Bano e Romina

C’è un momento preciso, nella vita di un uomo, in cui tutte le maschere cadono e resta solo la verità…

Albano e Loredana, l’annuncio che commuove l’Italia: in arrivo il terzo figlio, trionfo di un amore senza tempo

Di Redazione – 15 Gennaio 2026 In un mondo dello spettacolo dove le relazioni sembrano spesso consumarsi con la velocità…

A Nikolajewka Gli Alpini Attaccarono Alle 9:30 — E Alle 17:00 Avevano Vinto

Gennaio 1943. Quando gli alpini italiani si ritrovarono intrappolati nella morsa russa, pochi nel mondo cosa stava realmente accadendo nelle…

End of content

No more pages to load