Il est des carrières qui ressemblent à des ouragans, dévastant sur leur passage les conventions, les certitudes morales et les codes esthétiques d’une époque. Celle de Brigitte Bardot est de cette trempe-là. Avant de choisir le silence des refuges animaliers et la solitude des brumes bretonnes, Bardot fut, pendant deux décennies incandescentes, le visage de la France, l’incarnation d’une liberté charnelle et insolente qui fit trembler les fondations de la société patriarcale des années 50 et 60. Mais réduire BB à une simple image de papier glacé ou à un phénomène de mode serait une erreur historique majeure. Car c’est bien par le cinéma, par la puissance de l’image en mouvement, que le mythe s’est construit. C’est à travers des choix de rôles souvent audacieux, parfois incompris, que la jeune fille de bonne famille est devenue une icône mondiale. Si sa filmographie est riche de près de cinquante films, cinq d’entre eux se détachent avec une netteté particulière. Cinq œuvres, cinq incarnations qui ne sont pas seulement des performances d’actrice, mais des marqueurs culturels, des moments de bascule où le destin de Bardot a rencontré l’Histoire. Revenir sur ces cinq rôles, c’est explorer la genèse d’une légende qui continue, bien après l’extinction des projecteurs, de fasciner le monde entier.

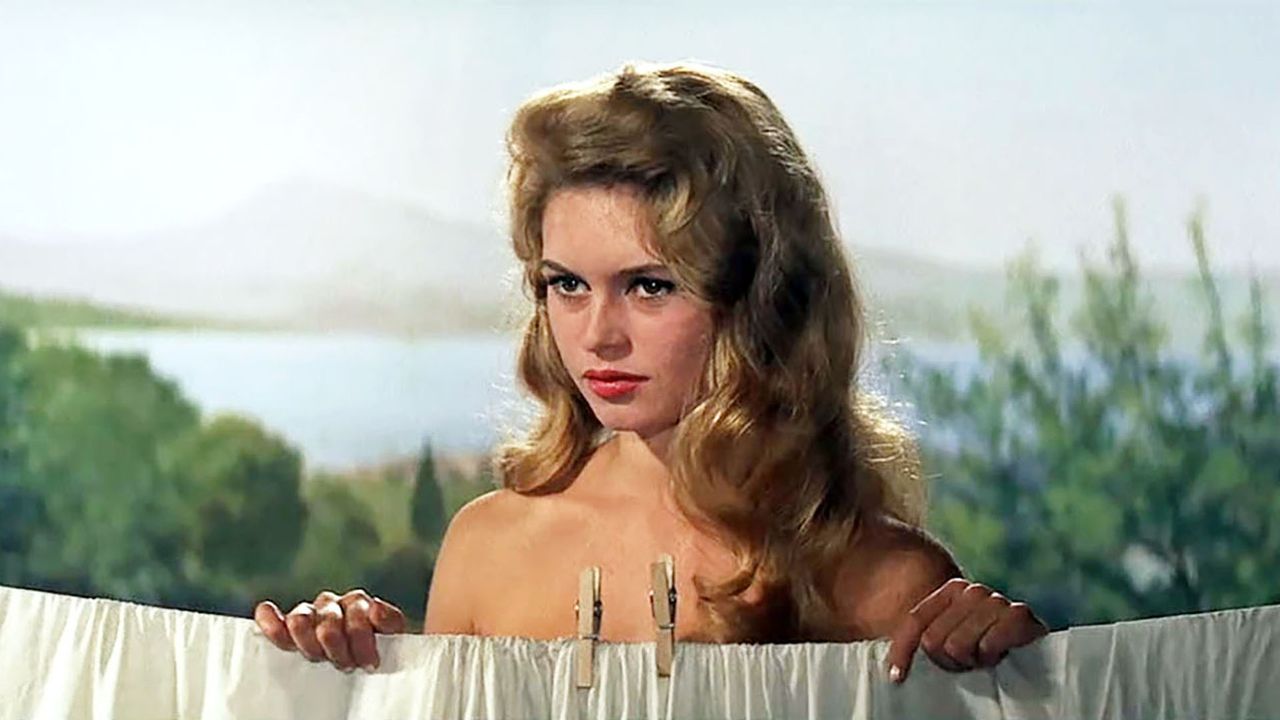

Tout commence véritablement en 1956, avec une déflagration solaire qui porte un titre biblique pour une histoire diablement sensuelle : Et Dieu… créa la femme. Jusque-là, Brigitte Bardot n’était qu’une jolie starlette parmi d’autres, promenant sa moue boudeuse dans des comédies légères. Mais Roger Vadim, son premier mari et Pygmalion, voit en elle autre chose : une force de la nature, une modernité brute qui ne demande qu’à exploser. En lui offrant le rôle de Juliette Hardy, une orpheline à la sensualité animale qui affole un village de pêcheurs de Saint-Tropez, il ne réalise pas seulement un film, il invente la femme moderne. Juliette n’est pas une vamp, ni une femme fatale au sens classique du terme hollywoodien. Elle ne manipule pas les hommes ; elle suit simplement ses pulsions, son désir de plaisir, son besoin de vivre l’instant présent sans se soucier du lendemain ni de la morale bien-pensante. La scène de la danse mambo, où une Bardot en transe, la peau moite, la jupe fendue, défie les regards masculins, est un moment d’anthologie qui a littéralement traumatisé l’Amérique puritaine et fasciné l’Europe. Ce rôle a fait de BB le symbole de l’émancipation sexuelle avant même que le terme ne soit inventé. Elle y impose une manière de jouer inédite, débarrassée des tics du théâtre, une diction traînante, une démarche pieds nus, une authenticité désarmante. Avec Juliette Hardy, Bardot ne joue pas, elle est. Elle impose au monde entier l’image de la “femme-enfant” indomptable, libre de son corps et de ses choix, provoquant autant l’admiration que la haine. Ce film est la pierre angulaire du mythe, celui sans lequel rien n’aurait été possible.

Pourtant, être une icône sexuelle ne suffit pas à asseoir une crédibilité artistique. Brigitte Bardot le sait, et le monde du cinéma l’attend au tournant. Peut-elle jouer face aux monstres sacrés ? La réponse cinglante arrive en 1958 avec En cas de malheur de Claude Autant-Lara. Ici, elle quitte le soleil de la Côte d’Azur pour les intérieurs bourgeois et feutrés de Paris, face à l’immense Jean Gabin. Le choc des générations est brutal. Gabin incarne l’avocat installé, puissant, représentant l’ordre et l’autorité ; Bardot est Yvette Maudet, une petite délinquante manipulatrice et naïve. La confrontation est électrique. Beaucoup prédisaient que la jeune starlette se ferait dévorer tout crue par le “Vieux”, mais il n’en fut rien. Au contraire, Bardot apporte au rôle une complexité inattendue, mélangeant perversité et innocence avec une justesse qui force le respect. La scène où elle soulève sa jupe dans le bureau de l’avocat pour payer ses honoraires en nature est restée gravée dans les mémoires, non pas pour sa vulgarité supposée, mais pour ce qu’elle dit du rapport de force entre les sexes. Dans ce film, Bardot prouve qu’elle est une véritable tragédienne en puissance. Elle humanise un personnage qui aurait pu n’être qu’une caricature de garce, lui donnant une fragilité touchante. Elle tient tête à Gabin, le bouscule, le fascine, et à travers elle, c’est toute une jeunesse irrévérencieuse qui défie la vieille France. Ce rôle marque une étape cruciale : BB n’est plus seulement un corps, elle est une actrice capable de porter sur ses épaules des drames psychologiques intenses.

Mais le sommet de son art dramatique, le rôle où la frontière entre la réalité et la fiction devient la plus ténue et la plus douloureuse, est sans conteste celui de Dominique Marceau dans La Vérité d’Henri-Georges Clouzot, sorti en 1960. Le tournage est une épreuve, un calvaire psychologique orchestré par un réalisateur tyrannique qui pousse l’actrice dans ses derniers retranchements. Bardot y incarne une jeune femme jugée pour le meurtre de son amant, un musicien ambitieux. Le film est un réquisitoire implacable contre l’hypocrisie de la société qui juge la liberté des mœurs d’une femme plutôt que ses actes réels. Lors des scènes de tribunal, Brigitte Bardot est bouleversante. Elle ne joue plus la comédie, elle hurle sa propre douleur. Lorsqu’elle clame “Mais je l’aimais !”, le public sent que ce cri vient des tripes, qu’il est l’expression d’une femme traquée par les médias, jugée par une opinion publique féroce, et qui tente désespérément de faire entendre sa vérité. Le parallèle avec sa propre vie est saisissant : c’est durant ce tournage, le jour de ses 26 ans, qu’elle tentera de mettre fin à ses jours, épuisée par la pression et le harcèlement constant. La Vérité est sans doute son film le plus personnel, celui où elle se met le plus en danger. Elle y abandonne toute coquetterie pour offrir un visage ravagé par les larmes, d’une beauté tragique à couper le souffle. Ce rôle lui vaudra les éloges de la critique internationale et reste, pour beaucoup de cinéphiles, sa plus grande performance, celle où la légende rejoint l’humain dans ce qu’il a de plus vulnérable.

Après avoir exploré le drame réaliste, Bardot va devenir une œuvre d’art vivante sous la caméra de Jean-Luc Godard dans Le Mépris en 1963. C’est la rencontre entre l’icône populaire et l’intellectuel de la Nouvelle Vague. Le résultat est un chef-d’œuvre visuel, baigné par la lumière écrasante de Capri et la musique déchirante de Georges Delerue. Bardot y est Camille Javal, l’épouse d’un scénariste (Michel Piccoli) dont l’amour se délite peu à peu pour se transformer en mépris. Godard utilise l’image de Bardot comme un matériau plastique. Il la filme en Technicolor, magnifiant sa beauté tout en déconstruisant le mythe de la star-objet. La célèbre scène d’ouverture, où elle est allongée nue sur un lit et énumère les parties de son corps (“Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?”), est une réponse ironique aux producteurs américains qui exigeaient de la nudité. Godard et Bardot détournent la commande pour en faire une réflexion mélancolique sur le regard et le désir. Dans ce film, Brigitte Bardot atteint une forme d’abstraction. Elle est d’une beauté hiératique, presque lointaine, une statue grecque perdue dans la modernité. Son jeu se fait plus intérieur, plus minimaliste. Elle porte le film par sa seule présence, par sa capacité à habiter le silence et l’ennui. Le Mépris consacre Bardot non plus seulement comme une star de cinéma, mais comme une muse intemporelle, une figure mythologique capable d’inspirer les plus grands auteurs. C’est le film qui la fait entrer définitivement dans l’histoire de l’art, au-delà du simple divertissement.

Enfin, pour clore ce quinté légendaire, il faut évoquer une facette souvent sous-estimée du talent de Bardot : sa vis comica et son énergie vitale, qui éclatent dans Viva Maria ! de Louis Malle en 1965. Dans cette superproduction d’aventure, elle forme un duo explosif avec une autre grande dame du cinéma, Jeanne Moreau. L’association de “la brune” (l’intellectuelle, l’actrice de théâtre) et de “la blonde” (la sex-symbol, l’instinctive) aurait pu tourner à la rivalité, mais elle se transforme en une complicité jubilatoire. Bardot y incarne Maria II, une anarchiste irlandaise qui devient chanteuse de music-hall avant de se transformer en révolutionnaire en Amérique centrale. Ce rôle est essentiel car il montre une Bardot drôle, physique, maniant les armes et les explosifs avec un naturel confondant, loin des rôles de victimes ou d’objets sexuels. C’est un film féministe avant l’heure, où les femmes prennent le pouvoir, mènent la révolution et choisissent leurs amants sans demander la permission. Bardot y rayonne de santé et de joie de vivre, prouvant qu’elle peut tout jouer, de la tragédie grecque à la comédie d’action. Sa performance lui vaudra d’ailleurs une nomination aux BAFTA comme meilleure actrice étrangère. Viva Maria ! est le témoignage de sa versatilité et de son charisme solaire, capable d’illuminer l’écran et de porter un film à grand spectacle sur ses seules épaules (ou presque).

Ces cinq rôles dessinent en creux le portrait d’une femme complexe, bien loin des clichés réducteurs. Juliette, Yvette, Dominique, Camille, Maria : cinq prénoms pour une seule femme qui a passé sa carrière à chercher la liberté. À travers ces films, Brigitte Bardot a tout exploré : la naissance du désir, la confrontation sociale, la douleur de l’injustice, la mélancolie de la fin de l’amour et la joie de la révolte. Chacun de ces personnages a pris un morceau d’elle-même, contribuant à épuiser la femme derrière l’actrice. Car c’est bien la leçon de cette filmographie éblouissante : Bardot ne s’économisait pas. Elle donnait tout, sans filet, sans technique de protection. C’est sans doute pour cela qu’elle a choisi d’arrêter le cinéma brutalement en 1973, à seulement 39 ans. Elle avait tout dit, tout joué, tout vécu devant les caméras. Ces cinq rôles restent comme des phares dans la nuit du cinéma mondial, rappelant qu’avant d’être une militante passionnée, Brigitte Bardot fut l’une des plus grandes actrices du XXe siècle, une artiste intuitive qui a su capter l’air du temps pour le restituer avec une grâce et une puissance inégalées. Revoir ces films aujourd’hui, c’est comprendre pourquoi le monde entier est tombé amoureux de BB, et pourquoi, des décennies plus tard, cet amour, bien que parfois tumultueux, ne s’est jamais vraiment éteint. C’est l’héritage immortel d’une femme qui a osé être elle-même, à vingt-quatre images par seconde.

News

🚨 La polémique enfle et ne retombe pas ! Nagui, figure emblématique de la télé et né à Alexandrie, se retrouve au cœur d’une tempête médiatique sans précédent. Accusé de propos racistes en pleine émission, l’animateur tombe des nues et tente de justifier ce qu’il qualifie de simple humour. Mais cette défense passe mal auprès de nombreux internautes choqués. Comment celui qui a souffert de discriminations a-t-il pu déraper ainsi ? Découvrez les dessous de ce scandale qui divise la France et la réponse cinglante de la star. 👇

🚨 La polémique enfle et ne retombe pas ! Nagui, figure emblématique de la télé et né à Alexandrie, se…

😱 Ils fascinent la France entière depuis 20 ans mais personne ne connaissait les détails troublants de leur rencontre. Mélanie Page a fait ramer Nagui comme jamais auparavant remettant totalement en question l’ego de la star de la télé. Entre rejet initial et jeux de séduction complexes leur histoire a failli ne jamais voir le jour. Plongez dans les coulisses d’une passion dévorante qui a résisté à toutes les tempêtes médiatiques et découvrez pourquoi l’actrice est la seule à pouvoir faire taire l’animateur numéro un. La suite est bouleversante. 👇

Dans le paysage médiatique français, où les carrières se font et se défont à la vitesse de la lumière et…

😱 “Vous avez du blé maintenant !” La réplique culte de Nagui face à Stéphane fait le tour du web ! Quand l’un des plus grands Maestros de l’histoire révèle enfin ce qu’il compte faire de ses gains astronomiques personne ne s’attendait à ça. Le décalage entre la somme remportée et le rêve évoqué est tel que l’animateur a dû remettre les pendules à l’heure avec son humour légendaire. Plongez au cœur de ce moment de télévision unique qui prouve que l’argent ne change pas la nature profonde des gens. 👇

Depuis de nombreuses années, l’émission N’oubliez pas les paroles s’est imposée comme un rendez-vous incontournable pour des millions de Français,…

🚨 Des révélations inattendues secouent le monde de la télé ! Quand Natasha St-Pier débarque sur le plateau de Jean-Luc Reichmann l’alchimie est immédiate mais une présence change toute la donne. “Lorsque l’épouse est dans les parages…” cette petite phrase en dit long sur l’ambiance réelle qui régnait lors du tournage. Entre complicité affichée et surveillance discrète découvrez comment la femme de l’animateur a influencé leur relation et ce qui s’est vraiment passé une fois les caméras éteintes. La vérité sur ce trio surprenant est enfin dévoilée. 👇

Il est des rencontres artistiques qui semblent écrites d’avance tant elles paraissent évidentes, et d’autres qui surprennent par leur audace…

Quand une amitié de vingt ans s’invite sur un plateau de télévision les limites sautent parfois sans prévenir. Nagui a été littéralement scotché par l’attitude ingérable de son ami Bénabar lors de leur dernière rencontre télévisuelle. Entre révélations gênantes et comportement dissipé le chanteur n’a épargné personne et surtout pas l’animateur qui a eu bien du mal à reprendre le fil de son émission. Une séquence culte qui prouve que l’amitié entre stars peut être explosive et pleine de surprises inattendues.

Nagui choqué par le comportement de Bénabar ! Bénabar faisait partie des invités de Nagui dans Taratata ce mardi 24…

🚨 C’est enfin révélé ! Mélanie Page brise le silence sur ce qui s’est réellement passé en coulisses avec Natasha St-Pier. Alors que tout le monde s’interrogeait sur l’ambiance lors du tournage de la série culte, la compagne de Nagui a lâché une phrase qui en dit long sur leur relation loin des caméras. Personne ne s’attendait à une telle confession sur leur dynamique. Découvrez la vérité sur cette rencontre inattendue qui fait trembler la sphère médiatique et change tout ce que vous pensiez savoir. 👇

Dans un entretien accordé à Télé-Loisirs, Mélanie Page, compagne de Nagui et comédienne dans la série “Léo Mattéï”, a révélé…

End of content

No more pages to load