Le 2 mars 2012, une figure emblématique de la culture populaire française s’éteignait. Gérard Rinaldi, l’inoubliable leader des Charlots et le visage familier de “Marc et Sophie”, décédait à 69 ans des suites d’un lymphome. Mais loin des hommages funèbres et des adieux larmoyants, l’homme qui avait fait de l’humour potache un art de vivre avait réservé un dernier tour à ses amis, une ultime volonté aussi surprenante que fidèle à son esprit : un pied de nez à la mort elle-même.

Plutôt qu’une cérémonie sombre, Rinaldi avait une tout autre idée en tête. Lui qui se savait condamné à court terme, il a voulu, jusqu’au bout, “prendre la vie comme un jeu”. Sa dernière volonté ? Que tous ses amis se réunissent, non pas dans un cimetière, mais au Théâtre de la Michodière. Ce lieu n’avait rien d’anodin ; c’était une scène qu’il chérissait, où il avait triomphé à plusieurs reprises dans des pièces de boulevard à succès. L’instruction était simple : “boire un coup et parler du bon vieux temps”. Un adieu à son image, célébrant l’amitié et les souvenirs heureux, une dernière “java” entre copains, loin de la solennité que son statut aurait pu imposer.

Cet épilogue, à la fois touchant et irrévérenciek, résume parfaitement la dualité d’un homme que le public croyait connaître, mais dont la carrière fut bien plus riche et complexe que les simples “bidasseeries” qui ont fait sa gloire. Car si la France des années 70 riait aux éclats devant les aventures des Charlots, peu savaient que la voix de crooner de leur leader était aussi celle qui berçait leurs enfants.

L’homme aux mille voix : de Dingo aux Simpson

Le plus grand secret de Gérard Rinaldi n’était pas un scandale, mais un fait de carrière monumental : il était l’une des plus grandes voix du doublage français. Pendant des décennies, son timbre chaud et incroyablement modulable s’est glissé dans des personnages iconiques, souvent à l’insu d’un public qui ne faisait pas le lien.

Son rôle le plus emblématique reste sans doute celui de Dingo. À partir de 1990 et jusqu’à sa mort, c’est lui, et personne d’autre, qui a donné sa voix française au compagnon dégingandé de Mickey. Il a ainsi accompagné des générations d’enfants dans “La Maison de Mickey” et des dizaines de films et séries. Mais ce n’était qu’un début.

Dans l’univers Disney, il est aussi l’inoubliable et théâtral Professeur Ratigan dans “Basil, détective privé”, le colérique Grincheux lors du redoublage de “Blanche-Neige” en 2001, ou encore le mémorable Chef Louis et sa chanson obsessionnelle “Les Poissons” dans “La Petite Sirène”. Il fut aussi Henri, le pigeon français de “Fievel et le Nouveau Monde”, ou le vil Clayton dans “Tarzan”.

Plus tard, il a réalisé un tour de force en reprenant, à la mort de Michel Modo en 2008, un éventail de personnages majeurs de la série “Les Simpson”. Il est devenu d’un coup la voix de M. Burns, du Chef Wiggum, de Krusty le Clown, du Proviseur Skinner et de Kent Brockman. Un véritable marathon vocal qui témoigne de son immense talent. Ajoutez à cela le Choixpeau Magique dans “Harry Potter” et des doublages réguliers d’acteurs comme Ben Kingsley (“Shutter Island”), Dustin Hoffman ou Dennis Franz (“NYPD Blue”), et vous obtenez le portrait d’un artiste à la palette vocale quasi illimitée.

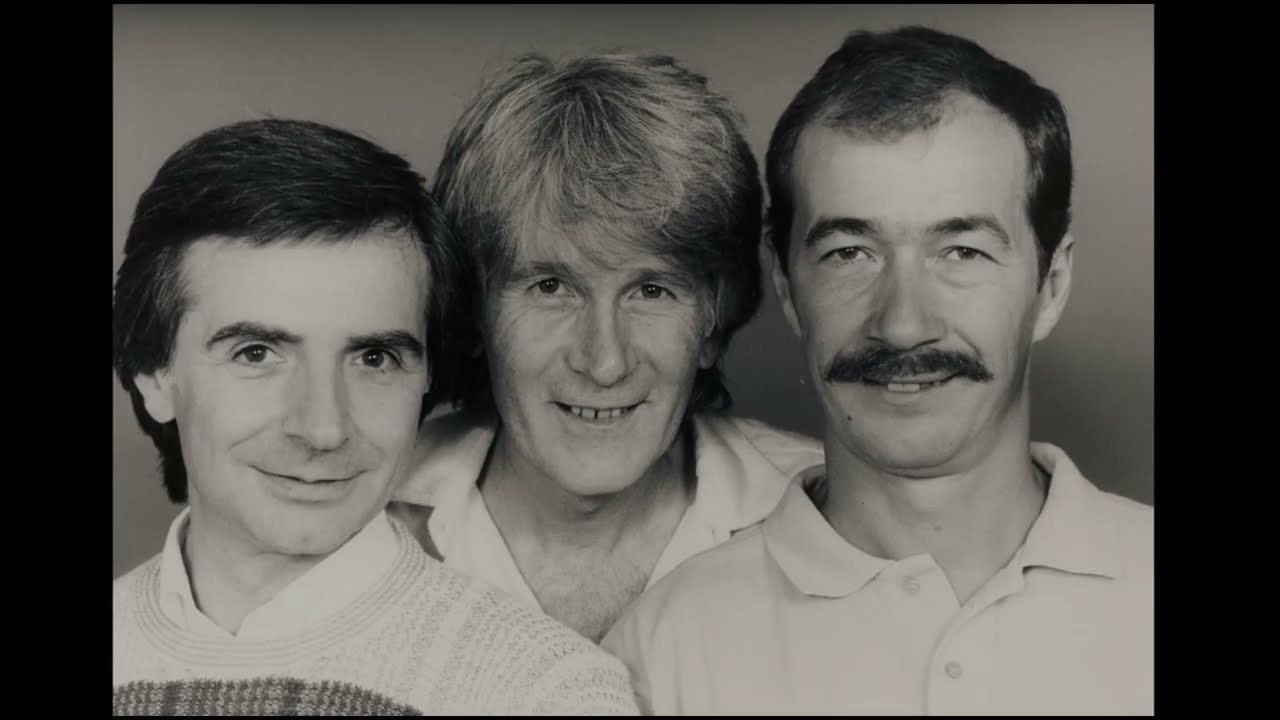

Le phénomène Charlots : Gloire et étiquette

Cette carrière dans l’ombre contraste violemment avec la lumière crue des projecteurs qu’il a connue vingt ans plus tôt. Avant d’être Dingo, Rinaldi était le “chef de bande” des Charlots. L’aventure avait commencé sous le nom “Les Problèmes”, un groupe de musiciens talentueux accompagnant le chanteur Antoine. Mais très vite, leur énergie comique et leur sens de la parodie prennent le dessus.

Devenus Les Charlots, ils enchaînent les tubes qui marquent une époque : “Paulette, la reine des paupiettes”, “Sois érotique” et, bien sûr, l’hymne social et humoristique “Merci patron” (1971). Le cinéma leur tend les bras, et ce sera un raz-de-marée.

Avec le réalisateur Claude Zidi, ils inventent la comédie “potache” à la française. “Les Bidasses en folie” (1971) attire plus de 7 millions de spectateurs. “Les Fous du stade” (1972) en séduit plus de 5 millions. “Le Grand Bazar” (1973), “Les Charlots font l’Espagne” (1972), “Les Bidasses s’en vont en guerre” (1974)… la décennie 70 leur appartient. Ils sont un véritable phénomène de société, adorés du public, mais royalement méprisés par la critique qui ne voit en eux qu’une bande de pitres sans finesse.

Cette étiquette de “Charlot” sera à la fois sa fortune et sa prison. Comme le mentionnait le transcript de l’époque, Gérard Rinaldi, leader incontesté, a sans doute “subi et pâti de la réputation de ce groupe”. Il a payé cher ce succès, au sens propre comme au figuré, étant poursuivi par le fisc pour des “petits oublis” dans la gestion de leur triomphe.

La seconde vie : Marc, Sophie et le Théâtre

Au milieu des années 80, sentant le vent tourner, Rinaldi prend la décision difficile de quitter le groupe pour entamer une carrière solo. Il veut prouver qu’il est plus que “le Charlot à lunettes”. Il tente d’abord des rôles plus sérieux, comme dans le sombre “Descente aux enfers” (1986) aux côtés de Claude Brasseur et Sophie Marceau.

Mais c’est la télévision qui lui offrira sa plus belle revanche. En 1987, il décroche le rôle de Marc, le vétérinaire un peu gaffeur, dans la sitcom “Marc et Sophie”. Le succès est immédiat et colossal. Chaque samedi soir, des millions de Français suivent les péripéties de ce couple moderne. La série lui donne un “nouvel élan” et le réinstalle durablement dans le cœur du public, cette fois sous son propre nom.

Parallèlement, il revient à ses premières amours : le théâtre. Et c’est sur les planches du “théâtre de boulevard” qu’il trouve une forme de consécration. Il joue Feydeau, il triomphe dans “Le Canard à l’orange” ou “Double mixte”, souvent dans ce fameux Théâtre de la Michodière qui deviendra, des années plus tard, le lieu de son pot d’adieu. Il y gagne le respect de la profession, prouvant qu’il est un comédien complet, capable de faire rire avec intelligence et finesse.

De l’icône pop des années 70 à la star de sitcom des années 80, en passant par la voix secrète de Dingo et M. Burns, Gérard Rinaldi a tracé un chemin unique dans la culture française. Sa mort a révélé l’ampleur d’une carrière que son succès comique avait paradoxalement éclipsée.

Son dernier souhait, ce rassemblement festif à la Michodière, fut son ultime acte de générosité. Un cadeau à ses amis, pour que le souvenir de lui reste associé à ce qu’il a toujours cherché à donner : non pas des larmes, mais du rire et du bon temps partagé. Un dernier salut d’artiste, un ultime pied de nez à la tristesse. Merci, patron.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load