Elle était l’ange blond de la chanson française. La “Poupée de cire” devenue la muse de Michel Berger, l’interprète d’hymnes générationnels comme “Résiste” ou “Il jouait du piano debout”. Pour des millions de Français, France Gall incarnait une forme de douceur insouciante, puis une résilience digne face aux tragédies les plus cruelles de la vie. Mais derrière le sourire public, derrière le silence qu’elle avait érigé en forteresse, se cachait une femme marquée au fer rouge. Une femme qui, selon des confidences distillées à ses proches avant sa mort, avait dressé une liste. Une liste de cinq noms, cinq entités, cinq trahisons qu’elle ne pardonnerait jamais.

France Gall est décédée le 7 janvier 2018, à l’âge de 70 ans, emportant avec elle ses secrets. Mais ce qui émerge aujourd’hui, c’est le cri muet d’une artiste qui, si elle a su résister, n’a jamais su ou voulu pardonner. Pour comprendre cette intransigeance, il faut remonter le fil d’une vie où la lumière aveuglante du succès a toujours côtoyé l’ombre la plus profonde du drame.

Pour comprendre la femme qui ne pardonne pas, il faut se souvenir de la femme qui a tout perdu. Le 2 août 1992, son monde bascule. Michel Berger, son roc, son Pygmalion, l’amour de sa vie, est foudroyé par une crise cardiaque à 44 ans. Elle devient la veuve de la chanson française, un rôle qu’elle n’a jamais demandé. Quelques mois plus tard, comme si le destin s’acharnait, elle est diagnostiquée d’un cancer du sein. Elle se bat, en silence, et gagne. Mais la victoire est de courte durée. En 1997, le coup de grâce : sa fille Pauline, atteinte de mucoviscidose, meurt à 19 ans.

Ces trois événements sont la clé. Ils sont le prisme à travers lequel France Gall regardera désormais le monde. Le showbiz, les médias, les “amis”… tout devient suspect. Son retrait n’est pas une coquetterie, c’est une mesure de survie. C’est de cette forteresse de douleur qu’elle dresse sa liste.

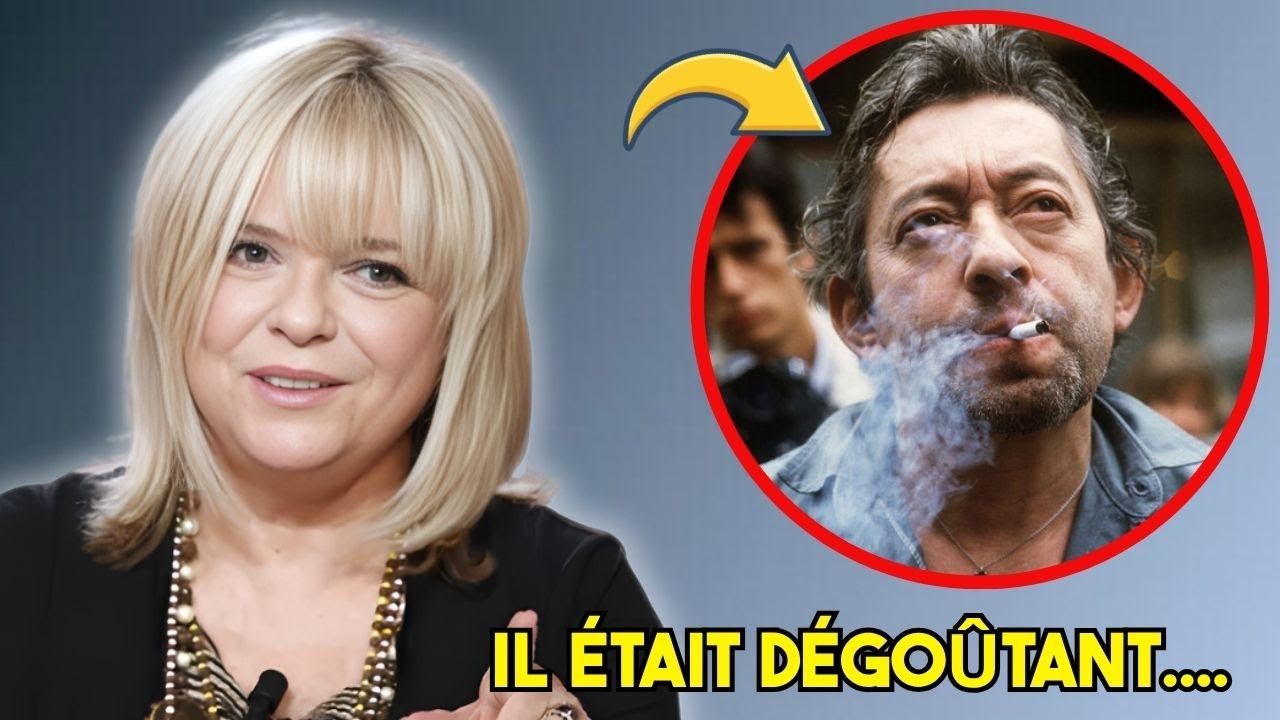

La première trahison, la blessure originelle, porte un nom que tout le monde connaît : Serge Gainsbourg. Nous sommes en 1966. France Gall a 18 ans. Elle est la coqueluche des yé-yé. Gainsbourg lui écrit “Les Sucettes”. Elle l’enregistre avec l’insouciance de son âge, pensant chanter une comptine sur les bonbons à l’anis. La vérité est tout autre. Elle découvre le double sens sexuel, évident pour tous sauf pour elle, en direct à la télévision. L’humiliation est publique, totale, dévastatrice. Elle s’effondre, s’enferme chez elle, refuse de sortir. C’est, selon ses propres mots, le moment où elle comprend que la scène peut être un lieu de “violence”. Elle rompt immédiatement avec Gainsbourg et ne lui adressera plus jamais la parole. Ce traumatisme précoce est la première entité sur sa liste. Ce n’est pas seulement Gainsbourg qu’elle bannit, c’est le cynisme qu’il représente.

Ce cynisme la conduit directement à la deuxième entité : le show-business dans son ensemble. Avant Michel Berger, France Gall n’est qu’une “marionnette”, un “produit marketing”. Elle l’a dit : elle n’avait aucun contrôle. On lui imposait ses chansons, on exploitait son image d’ingénue. Elle était la “Poupée de cire” au sens littéral. Cette époque où sa voix et son image ne lui appartenaient pas l’a hantée toute sa vie. Même au sommet de sa gloire avec Berger, elle gardera une distance, une méfiance instinctive envers les “fêtes”, les plateaux télé convenus, les rouages de l’industrie. Elle n’a jamais pardonné à ce système de l’avoir dépossédée d’elle-même à ses débuts.

La troisième entité est une conséquence directe de ses drames personnels : la presse. Après la mort de Michel, et plus encore après celle de Pauline, France Gall devient la cible d’une presse qu’elle juge intrusive, charognarde. Elle ne supporte pas les photos volées, les récits déformés de sa douleur, les tentatives de “scoop” sur ses larmes. Elle se terre, mais les journalistes fascinés par son destin tragique ne la lâchent pas. Son silence devient son arme, sa réponse à cette intrusion qu’elle vit comme une violation. Elle ne pardonnera jamais aux médias de ne pas avoir respecté sa douleur, d’avoir cherché à la mettre en spectacle. Son rejet de la presse devient total, un leitmotiv de son isolement volontaire.

La quatrième trahison est plus récente et d’autant plus douloureuse qu’elle touche à l’œuvre de sa vie : l’héritage de Michel Berger. En 2013, Universal Music produit un album de reprises, “Ma déclaration”, interprété par la chanteuse Jenifer. Le projet est présenté comme un hommage. Pour France Gall, c’est une profanation. Sa réaction, rare prise de parole publique, est glaciale : “Je n’ai jamais été consulté. Je ne cautionne pas ce disque. Michel n’aurait pas aimé.” Pour elle, ces chansons ne sont pas de simples tubes. Ce sont des “fragments de vie”, des souvenirs de leur amour, de leur intimité. Les voir reprises dans un format commercial qu’elle n’a pas validé est une trahison absolue. Jenifer et Universal deviennent les visages de cette industrie qui, une fois de plus, tente de lui voler ce qui lui est le plus cher.

Enfin, la cinquième entité est la plus secrète, la plus complexe. Le transcript y fait allusion : les désaccords avec certains collaborateurs et “proches” de Michel Berger. Après la mort de son mari, France se veut la gardienne inflexible du temple. Elle supervise tout, archive, refuse des projets, contrôle chaque réédition. Cette volonté de contrôle absolu la met en porte-à-faux avec l’entourage professionnel de Berger, et peut-être même avec une partie de la famille. Des tensions émergent autour de la gestion des droits, des projets posthumes, et même du transfert de la sépulture de Michel. Ces divergences, bien que tues publiquement, nourrissent une “amertume silencieuse”. Elle ne pardonnera jamais à ceux qui, selon elle, ont tenté de dénaturer ou de s’approprier la mémoire de son homme, de leur œuvre commune.

Le 7 janvier 2018, France Gall s’éteint comme elle avait vécu ses vingt dernières années : dans une discrétion absolue, loin des caméras, entourée seulement de son fils Raphaël. Elle n’a pas fait de déclaration spectaculaire, pas de cérémonie nationale. Elle est partie sans bruit.

Mais elle laisse derrière elle cette liste fantôme. Cinq noms, cinq blessures ouvertes. Serge Gainsbourg pour l’humiliation, le show-business pour l’exploitation, la presse pour l’intrusion, Universal/Jenifer pour la trahison de l’héritage, et le cercle des “proches” pour le non-respect de sa volonté.

Elle qui chantait “Résiste” savait mieux que quiconque ce que ce mot signifiait. Elle a résisté à l’humiliation, à l’oubli, à l’effacement de soi. Mais pour France Gall, résister ne signifiait pas pardonner. Cela signifiait se souvenir, se protéger, et ne jamais laisser ceux qui lui ont fait du mal avoir le dernier mot. Son silence fut sa plus belle chanson, et sa rancune, peut-être, son ultime acte de fidélité.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load