Toutes les scènes du Parrain n’étaient pas des mises en scène. Lorsque Marlon Brando gifla Al Martino en plein visage, ce n’était pas prévu dans le script ; c’était personnel. Il se moqua de James Caan sur le plateau, refusa de se présenter pour un flashback clé du Parrain II et déclara un jour qu’Al Pacino n’était qu’un “bon acteur”, pas un “grand”. Le retour de Brando au sommet se fit à un prix élevé, et ses co-stars en payèrent le prix. Alors, que s’est-il réellement passé dans les coulisses du film qui sauva sa carrière mais détruisit sa confiance envers certains de ses pairs ?

Le Parrain : Un retour au sommet, mais à quel prix ?

Au début du tournage du Parrain en 1971, Marlon Brando n’était pas seulement en panne de succès ; il frôlait l’exil professionnel. Autrefois salué comme l’acteur le plus électrisant de sa génération, Brando était devenu à cette époque un exemple à ne pas suivre à Hollywood. Dans les années 1950, il incarnait une révolution vivante : la physicalité brute de Stanley Kowalski dans Un tramway nommé Désir le transforma en symbole sexuel et en icône du jeu d’acteur du jour au lendemain. Quelques années plus tard, sa vulnérabilité poignante dans Sur les quais lui valut son premier Oscar et confirma ce que le monde soupçonnait déjà : Brando ne se contentait pas de jouer des rôles, il les réinventait.

Mais les années 1960 racontent une autre histoire. Ses choix déconcertèrent les critiques. Mutiny on the Bounty fut un désastre gonflé, avec des rumeurs selon lesquelles Brando réécrivait des scènes, exigeait des répliques et s’opposait aux réalisateurs. Des films comme La nuit du lendemain et Burn ! échouèrent à captiver le public ou la critique malgré quelques éclats de génie. La rumeur se répandit rapidement dans l’industrie : Brando était un problème, cher, imprévisible, impossible à diriger. Les studios, autrefois fascinés par lui, le mirent désormais sur liste noire.

Lorsque Coppola commença à assembler les pièces du Parrain, Brando était devenu un poison au box-office. Pourtant, Coppola perçut quelque chose que le studio ne voyait pas. Pour lui, Brando n’était pas seulement parfait pour Don Vito Corleone, il était Don Corleone : puissant, énigmatique, craint, vieillissant. Paramount Pictures était furieux. Ils avaient d’autres noms en tête : Ernest Borgnine, Richard Conte, Anthony Quinn, Laurence Olivier et même George C. Scott furent envisagés. Mais Coppola resta ferme : sans Brando, il ne ferait pas le film. Paramount posa donc des conditions strictes : Brando devait travailler au tarif syndical, déposer une caution d’un million de dollars pour son comportement et s’engager à ne pas retarder le tournage ni reproduire ses habitudes capricieuses. La plus grande star des années 1950 était traitée comme une responsabilité, juste pour retrouver une porte d’entrée.

Brando ne fléchit pas. À 47 ans, il savait qu’il devait disparaître dans le rôle. Il assombrit ses cheveux avec du cirage, plaça des boules de coton dans ses joues pour l’audition et murmura ses dialogues comme un homme trop las pour parler fort. Coppola filma le test caméra chez Brando en secret, tandis que l’acteur se transformait sous ses yeux. Lorsque les images furent montrées aux dirigeants de Paramount, ils furent stupéfaits. “Incroyable”, aurait dit l’un d’eux, “Ce n’est pas Brando, c’est Vito Corleone.” La permission fut accordée, et le pari paya. Brando ne jouait pas seulement le Don, il l’incarnait avec une immobilité terrifiante, une dignité contenue et une violence à peine perceptible sous la surface. Il élevait à peine la voix et pourtant, chaque mot tombait comme un coup de tonnerre.

À la première du Parrain en mars 1972, ce fut un raz-de-marée. Les files faisaient le tour des pâtés de maisons, le film bâtit des records au box-office, devenant le plus lucratif de l’histoire à l’époque. Les critiques furent élogieuses, le public revenait encore et encore, et Brando, le paria, se retrouvait soudain au centre d’un séisme culturel. Il remporta son deuxième Oscar du meilleur acteur mais, fidèle à sa légende, il ne se présenta pas pour le recevoir, envoyant une jeune activiste amérindienne à sa place en protestation contre la représentation des peuples autochtones à Hollywood.

Aux yeux du public, Brando était de retour. Il avait prouvé que tout le monde avait tort. Mais sur le plateau, l’atmosphère racontait une autre histoire. Brando n’apportait pas seulement son talent, il apportait ses cicatrices, son orgueil et surtout une rancune profonde, non seulement contre les studios qui l’avaient abandonné, mais contre quiconque menaçait sa domination. Pour beaucoup de ses co-stars, travailler avec Brando n’était pas un rêve, c’était une épreuve. Il jouait à des jeux psychologiques, testait les limites, introduisait des moments improvisés qui laissaient les autres acteurs désemparés. Et au fur et à mesure du tournage, il devint évident : ce n’était pas seulement une performance, c’était personnel. Brando était revenu au sommet, mais il n’était pas là pour se faire des amis ; il était là pour rappeler à tous exactement qui il était et qui il n’était pas. Ainsi commença une série de tensions qui entra l’héritage du Parrain pendant des décennies. Des légers affronts aux hostilités ouvertes, les frictions de Brando avec Al Pacino, Robert Duvall, James Caan et même les acteurs secondaires laissèrent des traces qui ne s’effacèrent jamais.

Al Pacino : Du respect au ressentiment

À l’écran, la relation entre Don Vito Corleone et son fils Michael était complexe, intime et inoubliable. Hors caméra, cependant, les choses étaient plus froides. Dans les coulisses, leur dynamique était marquée par la distance, un ressentiment silencieux et l’ombre du gigantesque ego de Brando.

Pacino était encore une star montante lors du tournage du Parrain. Brando, bien qu’incarnant le patriarche, avait moins de temps à l’écran, mais c’est Pacino qui fut nommé pour l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, tandis que Brando remportait celui du meilleur acteur. Pendant des années, les murmures à Hollywood prétendaient que Pacino en voulait à ce décalage. Dans une interview en 2023 au 92nd Street Y, Pacino tenta de couper court à la rumeur : “Comment une histoire pareille peut-elle sortir ? Je n’étais pas fâché, vous plaisantez ? J’étais ravi simplement d’être dans le film.”

Pourtant, selon certains initiés, l’histoire était différente. Plusieurs membres de l’équipe se souvenaient de Pacino se sentant exclu lors de la tournée des récompenses. Ce n’était pas seulement les nominations, c’était la manière dont Brando monopolisait l’attention. Le fait de ne même pas se présenter aux Oscars et d’envoyer Sacheen Littlefeather à sa place pour rejeter l’Oscar n’arrangea rien. Pacino aurait senti que ses propres contributions étaient éclipsées. Pire encore, il avait le sentiment que Brando le savait.

De son côté, Brando était condescendant vis-à-vis du talent de Pacino. Dans une interview de 1979 avec Truman Capote pour Playboy, on lui demanda son avis sur Pacino. “C’est un bon acteur,” dit Brando, “mais pas un grand.” Venant de celui que beaucoup considéraient comme le plus grand de sa génération, c’était une lame cachée sous une politesse feinte. Pacino ne répondit jamais publiquement, mais un ami révéla plus tard : “Al a pris ça très personnellement. Il n’en parlait jamais. Il gardait ça pour lui.”

Robert Duvall : D’allié à adversaire

Si Pacino tenta de maintenir la paix, Robert Duvall, lui, ne le fit pas. Sa relation avec Marlon Brando sur le tournage du Parrain fut difficile dès le départ et, à la fin, irrémédiablement fracturée. Duvall incarnait Tom Hagen, le consigliere de la famille Corleone, un rôle demandant autorité tranquille, loyauté et précision. Duvall le prenait très au sérieux. Acteur formé et passionné par son métier, il croyait en la discipline sur le plateau. Brando, au contraire, traitait souvent le tournage comme son terrain de jeu personnel. Plutôt que d’apprendre ses répliques, il insistait pour utiliser des cartons de texte, parfois collés aux accessoires, parfois aux acteurs. À un moment fameux, il aurait même fait écrire une réplique clé sur le front d’un membre de l’équipe proche.

“Cela rendait Duvall fou”, lança Duvall lors d’un moment tendu. “Je me fiche de ce qu’il fait dans sa vie privée, mais je ne tolérerai pas ce sabotage continu.” Cette citation vient de Gray Frederickson, producteur associé du film, qui admit plus tard que les improvisations et le comportement erratique de Brando mettaient la patience de tous à l’épreuve, surtout celle de Duvall. La tension n’était pas seulement liée à la méthode de jeu, elle relevait du respect. Duvall croyait que chaque acteur méritait un traitement égal, mais Brando, même lorsqu’il se montrait gracieux à l’écran, se comportait comme un roi parmi les paysans. Duvall plaisanta un jour : “Brando aspirait tout l’air de la pièce et faisait ensuite semblant d’être surpris quand vous toussiez.”

Après le Parrain, les deux hommes gardèrent leurs distances. Ils se parlaient rarement. Lorsqu’il fut question de tourner Le Parrain III, Duvall déclina publiquement. Il invoqua l’argent, offensé de recevoir beaucoup moins que Pacino et Diane Keaton. Mais en privé, les initiés savaient qu’il y avait plus derrière cette décision. “Il en avait simplement assez”, confia un cadre de Paramount à l’époque. “Il ne voulait plus subir ce cirque.” Brando n’était même pas dans le Parrain III, et Duvall ne voulait toujours pas y toucher. Ça en dit long.

Bert Reynolds : L’obsession de la destruction

Parmi les nombreuses rivalités de Marlon Brando, aucune n’était aussi brûlante ni aussi amère que sa haine pour Burt Reynolds. Il ne s’agissait pas simplement de compétition hollywoodienne ; c’était personnel, profond et totalement sans filtre. Brando, le révolutionnaire du “method acting” qui avait redéfini l’authenticité au cinéma, voyait en Reynolds tout ce qu’il méprisait chez la célébrité moderne. Pour Brando, Reynolds n’était pas un artiste ; c’était un showman, un poseur. Et le mépris était réciproque.

Leur point de rupture le plus célèbre ne se produisit pas sur un plateau, mais dans un enregistrement audio fuité des archives d’Apocalypse Now. Brando, dans l’une de ses nombreuses diatribes nocturnes depuis les Philippines, lança une tirade inattendue sur Reynolds. Le déclencheur : un segment télévisé vu des années plus tôt où Reynolds interagissait avec un enfant amérindien devant la caméra. “Il a essayé d’exploiter le gamin pour la caméra”, grogna Brando. “C’était du bullshit, tout ça me donnait envie de vomir.” Pour Brando, ce n’était pas seulement une question de mauvais goût, c’était de l’exploitation déguisée en glamour hollywoodien. Le fait que Reynolds sembla adulé pour cela ne fit qu’alimenter le dégoût de Brando.

Ce mépris dépassait les choix professionnels ; il touchait au cœur même de ce que Brando considérait comme l’art de jouer. Vulnérable, moral, chaotique, Reynolds, avec sa perruque, ses répliques faciles et son sourire de centre de magazine, représentait tout ce que Brando jugeait toxique dans le métier. Il aurait confié en privé à Francis Ford Coppola : “Si ce fils de pute joue un jour un rôle sérieux et reçoit des louanges, je quitte ce putain de métier.” Brando menaça même de quitter un projet si Reynolds venait à y être casté. Lorsque des rumeurs circulèrent que Paramount envisageait Reynolds pour le rôle de Michael Corleone, Brando aurait rétorqué : “Alors je me casse.”

De son côté, Reynolds ne se montrait pas timide non plus. Il savait que Brando le considérait comme une blague, et il en jouait. Lors d’un sketch célèbre du Saturday Night Live au début des années 1980, Reynolds parodia le poids gonflant et le débit marmoné de Brando, commandant 12 cheeseburgers tout en restant allongé au lit. Le public éclata de rire, Brando bouillait de rage. Pourtant, Reynolds, malgré son arrogance, admit plus tard que cette querelle le blessait. Dans ses mémoires But Enough About Me, il écrivit : “Marlon Brando était un de mes héros, jusqu’à ce que je réalise qu’il ne pouvait pas me supporter. Ce genre de choses reste avec vous.” Brando, lui, ne céda jamais. Il aurait gardé chez lui une photo encadrée de Reynolds dans Playgirl, non comme un hommage, mais comme une moquerie. Lorsque des invités lui demandaient à ce sujet, Brando souriait en disant : “Pour me rappeler ce que je ne dois pas devenir.” Cette querelle ne prit jamais fin. Il n’y eut aucune réconciliation tardive, aucun pardon sincère, juste deux géants d’Hollywood évoluant dans le même univers, l’un brûlant de rage, l’autre s’éteignant, mais jamais capables de partager le même ciel.

Al Martino : La gifle la plus cruelle n’était pas dans le script

Même les rôles les plus petits sur le plateau du Parrain n’étaient pas à l’abri du regard impitoyable de Marlon Brando. Al Martino, qui incarnait le crooner en larmes Johnny Fontane – largement considéré comme inspiré de Frank Sinatra – fut victime de l’une des explosions les plus humiliantes de Brando sur le tournage, et elle fut immortalisée à l’écran.

Martino, chanteur italo-américain ayant connu le succès dans les années 1950, avait ardemment plaidé pour obtenir ce rôle. Il n’était pas acteur de formation, et Brando le remarqua immédiatement. Pour Brando, qui s’était formé auprès de Stella Adler et vivait et respirait le “method acting”, la présence de Martino était une insulte. “Ce n’est pas un vrai acteur,” lança Brando sur le plateau, “il chante comme s’il mendiait un pourboire.”

Lors de la scène célèbre où Johnny Fontane implore Don Corleone d’aider sa carrière en panne, suppliant, sanglotant et frôlant la prosternation, Brando prit les choses en main, littéralement. Le script prévoyait que Vito Corleone donne un conseil ferme, peut-être avec un geste de réconfort. Mais Brando, visiblement irrité par la performance excessive de Martino, le gifla soudainement en pleine figure. “Cette gifle n’était pas prévue dans le scénario”, se souvient le producteur associé Gray Frederickson. “Marlon était très frustré par Martino. Il oubliait ses répliques, pleurait trop tôt, trop fort. Alors Brando l’a giflé. C’était réel. On a continué à tourner.”

Le choc sur le visage de Martino dans le montage final est authentique : ses yeux s’écarquillèrent, sa bouche trembla. Ce n’était pas du jeu ; c’était une humiliation pure. Brando ne s’excusa pas. Il n’expliqua rien. Il s’éloigna simplement entre les prises, marmonnant quelque chose sur le théâtre et les amateurs. Martino ne s’en remit jamais complètement. Bien qu’il poursuivit sa carrière musicale et reprit son rôle dans Le Parrain III, il décrivit en privé cette expérience comme l’une des plus dégradantes de sa carrière. “Il aurait pu me le dire, il n’avait pas besoin de me frapper ainsi”, confia-t-il à des amis. “Je ne prétendais pas être Brando, j’essayais juste de survivre dans cette pièce.” Ce qui devait être le grand moment cinématographique de Martino devint un rappel cruel de sa place dans la hiérarchie du film, une gifle vue dans le monde entier mais ressentie le plus profondément par l’homme que Brando ne considérait pas comme un vrai acteur.

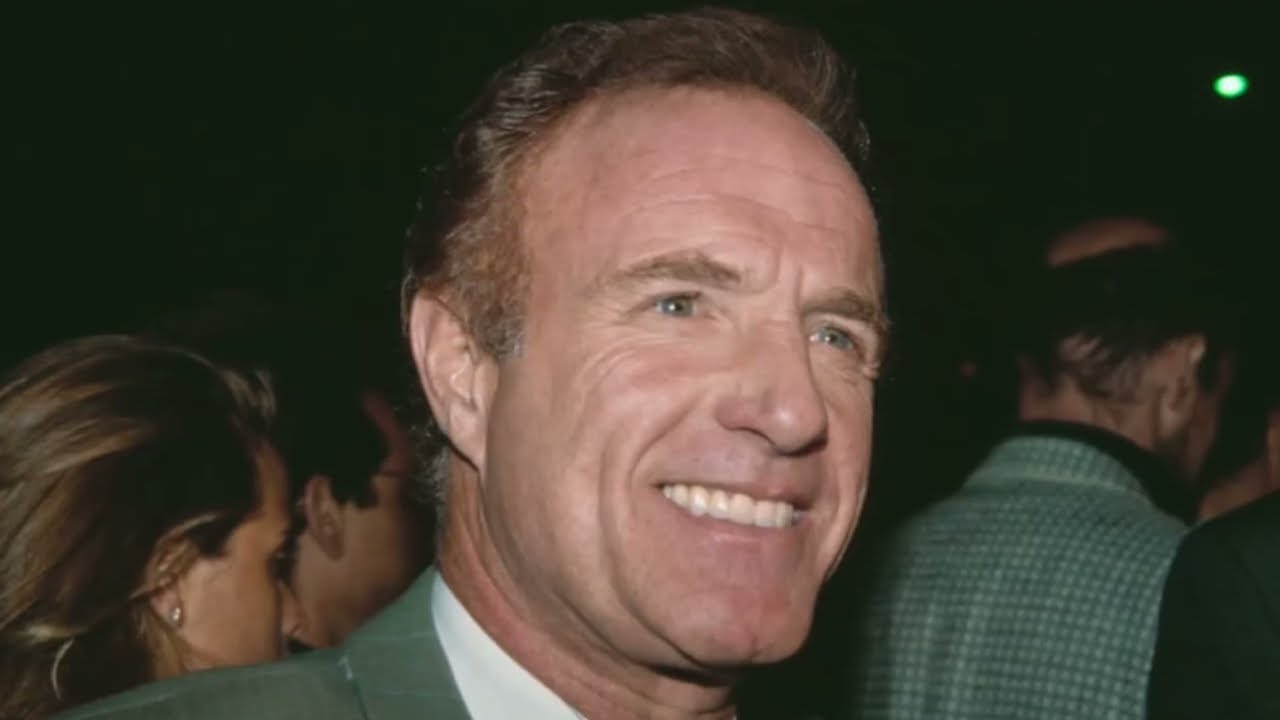

James Caan : La cible des blagues de Brando

Toutes les scènes n’étaient pas tendues. Il y avait des moments où le charisme de Brando adoucissait l’atmosphère. James Caan, qui incarnait Sonny Corleone avec un charisme violent et un charme espiègle, entretenait ce que l’on pourrait qualifier de relations étranges avec Marlon Brando. En apparence, les deux plaisantaient constamment, riaient entre les prises et semblaient partager une camaraderie d’acteurs. Mais en creusant un peu, on découvre quelque chose de bien plus complexe. “J’étais son clown,” confia Caan un jour. “On riait ensemble, mais je ne savais jamais s’il riait avec moi ou de moi.” Cette remarque, ponctuée de son fameux sourire en coin, laissait transparaître une nuance plus sombre : un sous-courant d’incertitude et d’insécurité.

Brando vivait pour les jeux, et Caan, jeune acteur énergique tentant de tenir tête à une légende, devint une cible facile. Brando adorait les farces : il réarrangeait les accessoires, murmurait des absurdités pendant les répétitions ou sortait de son personnage sans prévenir pour observer les réactions des autres. Caan était souvent au centre de ses attentions. Lors d’une prise, Brando glissa un papier dans la poche de Caan avec l’inscription “Tu en fais trop !” griffonnée dessus. Ce n’était pas une plaisanterie ; c’était un message, et Caan le savait. Autre épisode : pendant une répétition pour la scène du dîner familial, Brando se bourra les joues de coton et commença à imiter les intonations de Caan. La pièce éclata de rire, sauf Caan. Il joua le jeu, mais l’humiliation était bien réelle.

“Il avait toujours quelques longueurs d’avance,” confia Caan lors d’une interview ultérieure. “On pensait faire partie de la blague, mais il avait déjà écrit la chute.” Malgré tout, Caan admirait Brando. Comment aurait-il pu faire autrement ? Brando avait réécrit les règles du jeu d’acteur. Mais admiration ne rime pas toujours avec égalité. Brando était déjà une icône, Caan devait encore prouver sa valeur. La dynamique était inégale : Brando taquinait, Caan riait, et au fond, il y avait la conscience tranquille qu’un seul d’entre eux repartirait avec un Oscar, et ce ne serait pas Sonny.

La scène manquante dans le Parrain II : Le coup de grâce

Marlon Brando devait à l’origine apparaître dans Le Parrain II lors d’une séquence flashback clé, réunissant toute la famille Corleone autour de la table le jour où le plus jeune fils de Vito, Michael, s’engageait dans les Marines. C’était un rare moment de chaleur dans une saga autrement tragique, et Francis Ford Coppola l’envisageait comme le pont émotionnel reliant le passé à la froide descente de Michael dans le pouvoir.

La scène était prête. La distribution, incluant Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton et Talia Shire, attendaient sur le plateau. Brando avait accepté de reprendre son rôle et devait arriver ce matin-là pour le tournage. Mais les heures passèrent, et Brando ne se présenta jamais. Aucun appel, aucune explication, juste le silence. Coppola, déjà sous pression pour livrer une suite à la hauteur de l’original, dut improviser. Dans un geste qui allait remodeler le ton du dernier acte, il réécrivit rapidement la scène pour omettre Vito Corleone. Ce qui aurait dû être un moment familial centré sur le patriarche devint une absence fantomatique. Tous étaient rassemblés, sauf l’homme dont la présence les avait jadis définis.

Pourquoi Brando a-t-il disparu ? C’était personnel. Malgré le succès critique et commercial du Parrain, Brando n’avait jamais pardonné à Paramount les conditions humiliantes imposées lors du premier film : salaire bas, restrictions créatives strictes et menace de renvoi dès le début de la production s’il ne coopérait pas. Il nourrissait un ressentiment envers le studio et, selon le producteur Gray Frederickson, estimait qu’on lui devait plus qu’une simple tape dans le dos et une poignée de main. Son absence n’était pas qu’un acte de rébellion, c’était calculé : une insulte finale silencieuse, sa façon de dire “Vous aviez besoin de moi, moi je n’avais pas besoin de vous.” Au final, son absence parle d’elle-même. Le flashback autour de la table devint une métaphore fantomatique : l’homme qui avait donné vie à l’héritage Corleone était désormais une ombre manquante, mais jamais oubliée. Alors que le monde voyait un chef-d’œuvre oscarisé, Brando y voyait un plateau rempli d’acteurs en qui il n’avait pas confiance et des souvenirs qu’il aurait préféré effacer. Le pardon, cela ne faisait jamais partie du scénario.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load