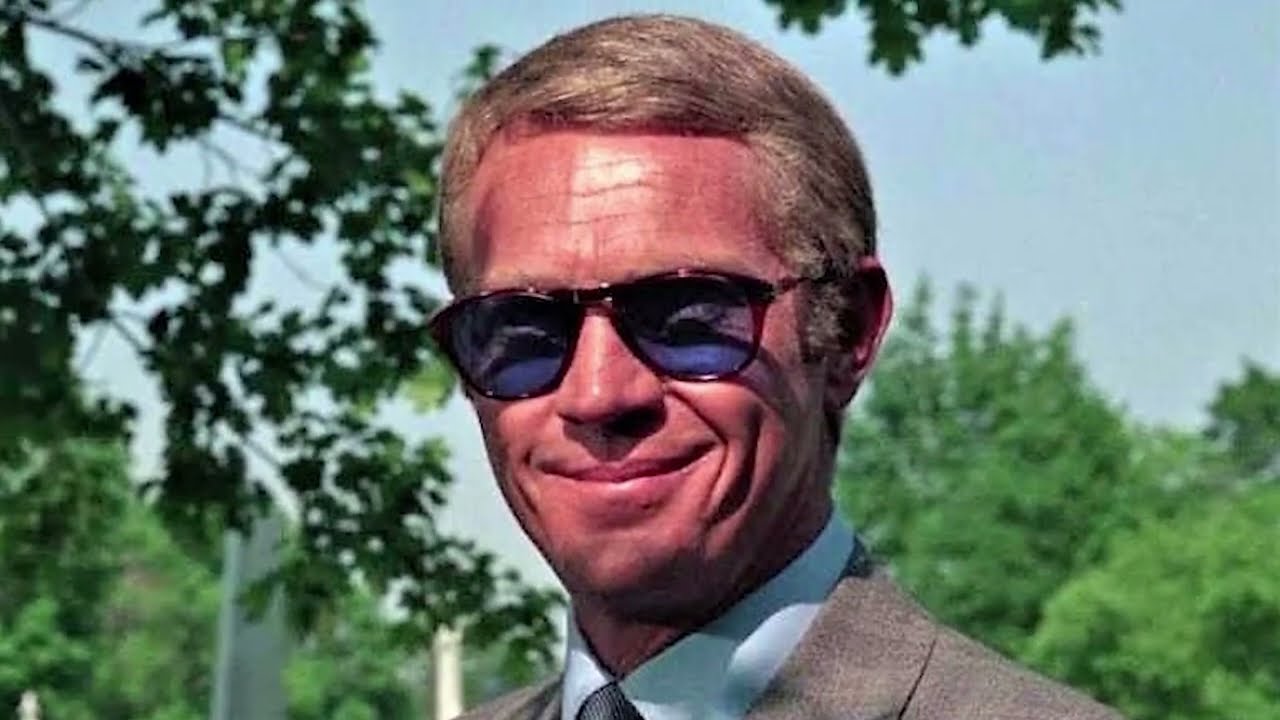

Il était l’incarnation d’un mythe. Steve McQueen, “le Roi du Cool”, n’était pas seulement un acteur ; il était une attitude, un symbole de rébellion magnétique, l’homme que tous les hommes voulaient être et que toutes les femmes voulaient connaître. Avec ses yeux bleus perçants, sa passion pour les voitures rapides et son mépris apparent pour l’autorité, il a défini la masculinité anti-héros des années 60 et 70. De “La Grande Évasion” à “Bullitt”, sa présence à l’écran était si intense qu’elle crevait la pellicule. Mais derrière cette façade d’indépendance intrépide, se cachait un homme tourmenté, un mari violent et un esprit autodestructeur.

La tragédie de Steve McQueen ne s’est pas terminée par sa mort prématurée et horrible au Mexique en 1980. Elle n’était que le premier acte. Telle une malédiction grecque, le drame s’est transmis à la génération suivante, emportant sa fille aînée, Terry McQueen, dans une spirale tout aussi dévastatrice, loin des caméras et de la gloire, mais dans une solitude tout aussi profonde. C’est l’histoire de deux vies, père et fille, consumées par des démons intérieurs et un destin implacable.

L’ascension de Steve McQueen est l’archétype du rêve américain. Né dans l’Indiana en 1930, son enfance a été un chaos d’abandon et d’instabilité. Cette jeunesse difficile, suivie d’un passage chez les Marines, a forgé l’homme dur et rugueux qui allait conquérir Hollywood. Son premier grand succès, la série “Au nom de la loi” (Wanted: Dead or Alive) en 1958, a immédiatement établi son personnage : le chasseur de primes Josh Randal, un homme dur mais vulnérable.

Les années 60 ont été sa décennie. “Les Sept Mercenaires” (1960) l’a révélé, mais c’est sa rivalité sur ce même tournage qui a défini sa personnalité. Obsédé par l’idée d’être éclipsé par la star Yul Brynner, McQueen a passé des mois à “voler” des scènes. Il secouait ses cartouches de fusil pendant les dialogues de Brynner, enlevait son chapeau pour vérifier le soleil, ou se penchait de sa selle pour boire dans un ruisseau, attirant constamment l’œil de la caméra. L’animosité était telle que Brynner, exaspéré, a fini par engager un assistant pour compter le nombre de fois que McQueen touchait son chapeau pendant ses propres répliques. Cette querelle de vingt ans, qui n’a pris fin que par un appel téléphonique de réconciliation de McQueen sur son lit de mort, était le symptôme d’un besoin maladif d’attention et d’une rébellion enfantine contre toute forme d’autorité.

Cette attitude a fait de lui une star. Dans “La Grande Évasion” (1963), sa célèbre scène de saut à moto est devenue l’emblème de sa carrière. Dans “Bullitt” (1968), il était Frank Bullitt, le flic taciturne et intense, effectuant lui-même nombre de ses cascades dans la poursuite en voiture la plus emblématique de l’histoire du cinéma. Le “Roi du Cool” était né.

Mais le “cool” n’est souvent qu’une façade pour cacher le chaos. En privé, McQueen était un homme consumé par ses addictions et sa paranoïa. Bien qu’il s’astreignît à un entraînement physique intense, incluant deux heures de musculation par jour et l’étude du Tang Soo Do, il vivait dans un brouillard de substances. Le photographe William Claxton a révélé que l’acteur consommait quotidiennement de la marijuana, tandis que son biographe Marc Elliott a confirmé une consommation importante de drogues dures et d’alcool dans les années 70.

Ce sont ses relations qui ont le plus souffert. Sa première femme, Neil Adams, mère de ses deux enfants, Terry et Chad, a vécu un enfer. Dans son autobiographie, elle a raconté un incident terrifiant où McQueen, sous l’emprise de la cocaïne et en proie à une crise de paranoïa, l’a accusée d’infidélité. Il lui a pressé un pistolet sur la tempe, la forçant à avouer une liaison. Cette nuit de terreur a laissé Adams si “émotionnellement et physiquement épuisée” qu’elle a décidé d’avorter de l’enfant qu’elle portait, ne pouvant supporter l’idée de l’élever avec cet homme.

Son mariage avec Ali MacGraw, rencontrée sur “Guet-apens” (The Getaway), fut tout aussi tumultueux. Une alchimie “chimique”, selon elle, qui se traduisait par des “jours merveilleux et des jours affreux”. L’homme si cool à l’écran était, en privé, un être contrôlant et possessif, qui a mal supporté la carrière de sa femme.

Le corps de McQueen, poussé à ses limites par l’entraînement, les cascades, les drogues et le tabagisme excessif, a fini par céder. En décembre 1979, une toux persistante a révélé une vérité monstrueuse : un mésothéliome pleural, un cancer agressif et incurable lié à l’exposition à l’amiante. L’ironie était cruelle. L’homme d’action était tué de l’intérieur. Il a attribué sa maladie à ses années chez les Marines, où il retirait l’amiante des tuyaux, mais aussi aux combinaisons ignifugées et aux studios de cinéma qu’il fréquentait.

Fidèle à son personnage rebelle, McQueen a rejeté la médecine traditionnelle qui le condamnait. En juillet 1980, désespéré, il s’est rendu à Rosarito Beach, au Mexique. Il s’est placé entre les mains de William Donald Kelly, un praticien alternatif controversé. Pour 40 000 dollars par mois, l’acteur a subi un régime de traitements charlatanesques : lavements au café, injections de cellules vivantes de bovins, et laétrile, un “remède” anticancer dangereux et discrédité.

Sa fin fut sordide, loin de la gloire hollywoodienne. Le 7 novembre 1980, dans une petite clinique de Ciudad Juárez, au Mexique, il a subi une opération à haut risque pour retirer une tumeur de 2,3 kg de son foie. Douze heures plus tard, “le Roi du Cool” est mort d’une crise cardiaque, seul, dans son sommeil. Il avait 50 ans.

Mais la malédiction des McQueen ne faisait que commencer. L’attention s’est reportée sur ses enfants, Chad et Terry. Si Chad a suivi les traces de son père dans le cinéma et la course automobile, l’aînée, Terry Leslie McQueen, a choisi une voie différente, et un destin tout aussi tragique.

Née en 1959, Terry a grandi dans l’ombre écrasante de son père. Peut-être pour s’en protéger, elle n’a jamais voulu être actrice. Elle a préféré les coulisses, travaillant dans la production cinématographique, notamment pour une société judicieusement nommée “Papillon Production”, en hommage à l’un des films célèbres de son père. Elle cherchait une vie normale, loin des feux de la rampe, se concentrant sur son travail et la philanthropie.

Mais le destin, ou peut-être l’héritage génétique de la douleur, l’a rattrapée. Terry McQueen a mené une bataille silencieuse contre de graves problèmes de santé. Elle souffrait d’hémochromatose, une maladie génétique provoquant une surcharge de fer dans l’organisme, ainsi que de pancréatite. Sa santé était fragile, aggravée, selon sa mère, par les effets cumulatifs des analgésiques sur ordonnance qu’elle prenait pour gérer sa douleur chronique.

En mars 1998, la tragédie a frappé. Terry, luttant contre des troubles respiratoires et une défaillance de ses organes, a subi une greffe de foie dans une tentative désespérée de la sauver. L’opération a échoué. Elle est décédée à l’âge de 38 ans d’une insuffisance hépatique. C’était une mort prématurée, presque aussi jeune que celle de son père, et tout aussi dévastatrice. Elle laissait derrière elle une fille de 10 ans, Molly.

Aujourd’hui, l’héritage McQueen perdure. Le petit-fils de Steve, Steven R. McQueen, est lui-même devenu acteur (“The Vampire Diaries”, “Chicago Fire”), portant un nom qui est à la fois une bénédiction et un fardeau. Il a admis que ce nom s’accompagne d’une “pression”, mais qu’il le motive à tracer son propre chemin.

La légende de Steve McQueen, le “Roi du Cool”, reste intacte dans la mémoire collective. Ses films sont intemporels. Mais la véritable histoire de la famille McQueen n’est pas celle d’une “Grande Évasion”. C’est un drame shakespearien sur le prix de la gloire, la violence d’un homme qui fuyait ses propres démons, et une malédiction qui a volé la vie d’un père au sommet de sa renommée et celle de sa fille dans la fleur de l’âge. L’image est peut-être éternelle, mais la réalité fut impitoyable.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load