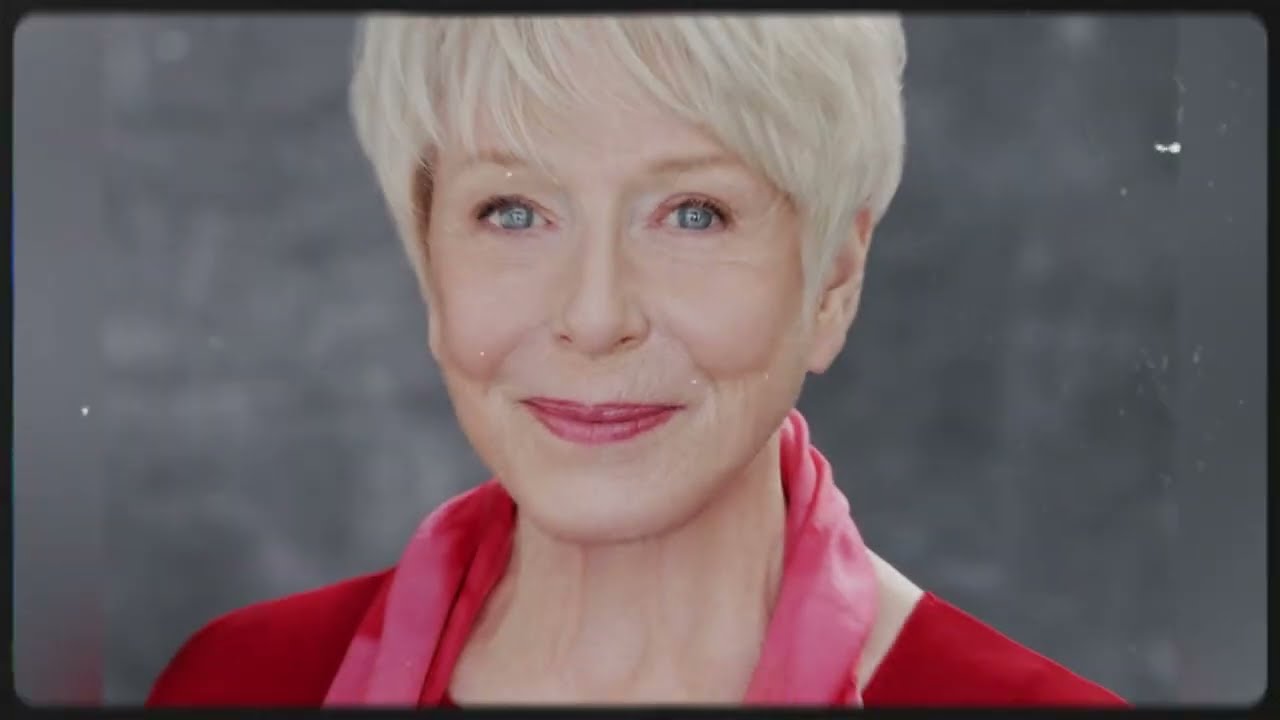

Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, elle reste l’incarnation de la douceur, de la foi et de la chaleur maternelle. Karen Grassle, c’est “Ma” Ingalls, pilier moral de La Petite Maison dans la Prairie, épouse aimante de Charles, joué par le charismatique Michael Landon. Leur couple à l’écran représentait l’harmonie parfaite, un idéal de l’Amérique rurale et vertueuse. Mais à 83 ans, l’actrice a décidé que le silence avait assez duré.

Dans ses mémoires explosives, “Bright Lights, Prairie Dust”, Karen Grassle dévoile enfin l’envers d’un décor beaucoup moins idyllique. Elle raconte une histoire de pouvoir, d’humiliations et une lutte personnelle contre l’alcoolisme, provoquée en grande partie par l’homme que l’Amérique vénérait : Michael Landon.

Avant de devenir Caroline Ingalls, Karen Grassle était une comédienne de théâtre passionnée, formée entre Berkeley et Londres. Elle rêvait de scènes classiques, pas de caméras de télévision. Lorsque l’audition pour La Petite Maison se présenta, elle était fauchée, incertaine, et mit ses dernières économies dans une simple robe de laine pour convaincre la production.

Michael Landon, qui n’était pas seulement la star mais aussi le producteur et le créateur du projet, fut conquis. “Envoyez-la à la garde-robe”, aurait-il déclaré. Pour Karen, un rêve commençait. Elle voyait en Landon un mentor, une figure presque fraternelle. Il la guida dans l’univers impitoyable de la télévision, patient et attentif. Le tournage du pilote fut une école accélérée, et Landon semblait lui offrir une rare égalité artistique. Mais ce rêve allait rapidement se fissurer.

À mesure que la série devenait un phénomène culturel, le pouvoir de Landon devenait absolu. Il était le capitaine incontesté du navire : producteur, réalisateur, scénariste et vedette. Ce qui semblait être une garantie de qualité devint lentement une cage invisible.

Le point de rupture fut une simple question de reconnaissance. Karen Grassle réalisa que son salaire était très en deçà de celui de ses homologues masculins, y compris des seconds rôles. L’ironie était cruelle : Caroline Ingalls, symbole de force, était sous-payée et sous-estimée. Naïvement, elle décida d’aborder Landon, pensant que son “mentor” comprendrait sa demande légitime d’augmentation.

Ce fut une erreur fatale. La discussion qu’elle espérait constructive se transforma en une leçon de pouvoir. Froidement, Landon lui expliqua que, selon les “tests” du réseau, son personnage n’était pas le préféré du public. Cette phrase, prononcée sans colère, fut une sentence. C’était un mensonge, mais il fermait la porte à toute négociation.

À partir de cet instant, leur relation changea radicalement. L’homme bienveillant devint distant, sarcastique. Le véritable enfer commença sur le plateau. Karen Grassle accuse Landon d’avoir transformé l’ambiance par des “plaisanteries lourdes” et des “remarques équivoques”, souvent glissées lors de leurs scènes intimes en tant que mari et femme. L’actrice se retrouvait prisonnière de son rôle, obligée d’encaisser, craignant qu’un mot de trop ne brise sa carrière. Dans les années 1970, une actrice qui “dérangeait” était une actrice effacée.

Le mépris devint aussi professionnel. Landon, contrôlant les scénarios, commença à démanteler son rôle. Caroline Ingalls, autrefois cœur battant de la famille, fut reléguée à l’arrière-plan. Ses scènes d’émotion étaient coupées au montage, ses dialogues réduits au strict minimum. C’était, selon Grassle, une manière pour Landon d’utiliser la fiction pour affirmer son autorité et la punir dans la réalité.

Ce silence forcé, nourri de peur et d’humiliation, commença à la consumer de l’intérieur. Le contraste entre la mère parfaite qu’elle incarnait et la femme blessée qu’elle devenait était insoutenable. Personne ne semblait voir sa détresse. L’équipe riait aux plaisanteries de Landon, et la production fermait les yeux. Pour apaiser la tension, la honte et la solitude, Karen se mit à boire.

Ce qui commença par un verre de vin après le tournage devint une béquille, puis une addiction. Elle vivait une double vie : la Caroline lumineuse que le monde aimait, et la femme cachée, en lutte avec ses démons, buvant seule pour oublier Landon et la peur de tout perdre. Tragiquement, elle répétait le schéma de son propre père, Eugène, lui-même sombré dans l’alcool.

Cette descente dura des années. Sa vie personnelle s’effondrait, marquée par des liaisons malheureuses et des amitiés détruites. Un matin, après une nuit de beuverie, elle comprit qu’elle marchait sur le même fil que son père, à un pas de la chute finale. “C’est fini”, se dit-elle. Ce fut le début de sa seconde vie.

Karen chercha de l’aide et rejoignit un groupe de soutien. Elle découvrit que la sobriété n’était pas une simple abstinence, mais un acte de survie.

Lorsqu’elle retourna sur le plateau, sobre, le monde semblait à la fois inchangé et totalement différent. Michael Landon régnait toujours avec le même humour dominateur. Mais Karen n’était plus la même. Derrière son calme, il y avait la lucidité d’une femme qui avait connu l’abîme et en était revenue. Ce qui autrefois l’humiliait ne la brisait plus. Elle endura les blagues obscènes et les scénarios tronqués, mais sans s’y perdre.

Elle comprit qu’elle ne pouvait pas changer le système, seulement sa façon d’y survivre. Elle se recentra alors sur les autres, devenant une véritable figure maternelle pour les jeunes acteurs de la série, notamment Melissa Gilbert (Laura Ingalls), leur offrant l’écoute et la bienveillance qu’on lui avait refusées.

Lorsque la série s’acheva au début des années 80, ce fut un soulagement. Elle retourna à ses premières amours, le théâtre. Mais Hollywood l’avait figée dans le rôle de Caroline. Sa vie personnelle fut complexe, marquée par plusieurs divorces, mais illuminée par l’adoption de son fils, Zacharie, sa “rédemption intime”.

Et Michael Landon ? Leur lien toxique et ambivalent demeurait. En 1991, lorsqu’elle apprit qu’il était atteint d’un cancer du pancréas en phase terminale, un tumulte d’émotions la traversa : colère, tristesse, compassion. Après des semaines d’hésitation, elle lui écrivit une lettre. Pas pour régler des comptes, mais pour le remercier de l’opportunité qui avait changé sa vie, et pour lui pardonner.

On dit que Landon lut cette lettre peu avant sa mort, et qu’il en pleura. Pour Karen, ce fut une délivrance silencieuse, une paix intime.

Pendant des décennies, elle refusa de parler, entretenant le mythe par pudeur et respect pour la mémoire collective. Mais le temps de la vérité était venu. En publiant ses mémoires, Karen Grassle n’a pas cherché à diaboliser Landon, qu’elle décrit comme un homme “complexe, brillant et destructeur à la fois”. Elle a cherché à se libérer.

Aujourd’hui, Karen Grassle vit paisiblement. Elle a survécu à la prairie, à l’alcoolisme, et même à un cancer du sein diagnostiqué pendant la pandémie. En brisant le silence, elle n’a pas seulement révélé la face cachée d’un mythe ; elle a redonné sa dignité à une femme que le monde croyait connaître, mais dont l’histoire de survie était bien plus profonde que celle de son personnage.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load