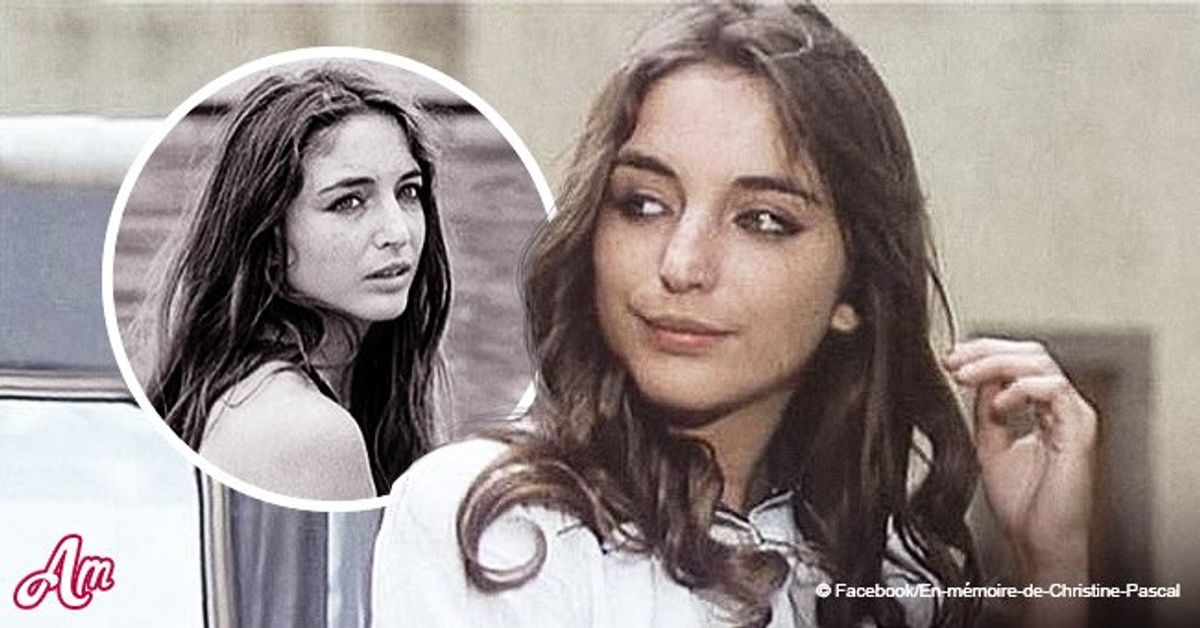

Dans le panthéon du cinéma français, certains noms brillent d’un éclat particulier, non seulement par l’étendue de leur talent, mais aussi par la trace indélébile qu’ils laissent derrière eux, souvent mêlée de mystère et de tragédie. L’un de ces noms est celui de Christine Pascal. Actrice d’une intensité rare, réalisatrice visionnaire et scénariste douée, elle a incarné une génération d’artistes à la fois fascinants et torturés. Sa vie, une symphonie inachevée, s’est brutalement arrêtée en 1996, laissant derrière elle une œuvre puissante et le sentiment poignant d’un talent brisé trop tôt.

Née à Lyon en 1953, Christine Pascal a baigné dans le monde artistique dès son plus jeune âge. Son parcours a commencé sur les planches de théâtre, où sa présence magnétique et son jeu d’une sincérité désarmante ont rapidement été remarqués. C’est cependant au cinéma qu’elle allait véritablement s’épanouir. Sa rencontre avec le réalisateur Bertrand Tavernier fut décisive.

\

Il la choisit pour le rôle principal dans son film de 1974, “L’Horloger de Saint-Paul”, qui marqua le début d’une collaboration fructueuse et d’une amitié profonde. Christine Pascal n’était pas seulement une actrice, elle était une muse, une âme sœur artistique pour de nombreux réalisateurs. Son visage, à la fois délicat et expressif, pouvait passer de la plus grande vulnérabilité à une force intérieure bouleversante. Elle était capable de communiquer une profondeur émotionnelle sans mots, simplement par un regard ou un geste.

Dans les années qui ont suivi, elle a enchaîné les rôles marquants, travaillant avec des cinéastes de renom comme Claude Sautet dans “Vincent, François, Paul et les autres” ou avec Michel Deville dans “Le Dossier 51”. Mais c’est dans des films comme “Que la fête commence…” de Tavernier qu’elle a véritablement révélé la complexité de son talent. Elle y incarne une aristocrate révoltée, mêlant fougue et fragilité, un rôle qui semblait taillé pour elle. Son jeu était toujours d’une vérité troublante, refusant toute facilité, plongeant au plus profond des personnages qu’elle incarnait.

Mais l’ambition de Christine Pascal ne se limitait pas à la seule interprétation. Forte de son expérience, elle a ressenti le besoin d’exprimer sa propre vision du monde, de passer derrière la caméra. En 1979, elle écrit et réalise son premier film, “Félicité”. Ce film, à la fois poétique et sombre, témoigne d’une maturité artistique impressionnante pour une première œuvre. Il explore les tourments de l’âme humaine, un thème récurrent dans son travail.

Elle a continué sur cette lancée avec des films comme “La Garce” (1984), un drame intense et dérangeant, et surtout “Le Petit Prince a dit” (1992), son chef-d’œuvre. Ce film, autobiographique, raconte avec une sensibilité rare la relation complexe et fusionnelle entre une mère et sa fille. “Le Petit Prince a dit” a été salué par la critique et a valu à Christine Pascal le prix Louis-Delluc, une consécration qui a confirmé son statut de réalisatrice majeure.

Pourtant, derrière cette réussite artistique se cachait une souffrance profonde. Christine Pascal n’était pas seulement une artiste, elle était aussi une femme tourmentée. La vidéo qui lui est consacrée sur YouTube, aussi brève soit-elle, capture avec justesse l’essence de cette dualité. Elle parle d’une “perspective profonde sur le monde” mais aussi de “démons intérieurs” qui la hantaient. Sa sensibilité extrême, celle-là même qui nourrissait son art, la rendait terriblement vulnérable. Elle luttait depuis des années contre la dépression, une maladie silencieuse et dévastatrice. Les apparences étaient trompeuses. Son succès public ne pouvait pas apaiser la tourmente de son âme.

Le 31 août 1996, le drame a frappé. Hospitalisée dans un établissement psychiatrique en Suisse, elle a mis fin à ses jours en se défenestrant. Sa mort, à seulement 42 ans, a choqué le monde du cinéma. Elle a laissé derrière elle des amis et des collègues désemparés, et des fans qui ont eu le sentiment qu’un destin tragique venait d’abréger une carrière florissante. La brutalité de sa fin est en totale contradiction avec la délicatesse de son art. C’est le contraste d’une vie qui s’est achevée de la manière la plus violente, après des années de bataille intérieure.

Sa mort a ouvert une blessure qui ne s’est jamais complètement refermée. Elle est devenue un symbole des artistes qui, malgré leur immense talent, succombent à la maladie mentale. Le sentiment de gâchis est immense. On ne peut s’empêcher de se demander quels chefs-d’œuvre elle aurait pu encore nous offrir si elle avait pu surmonter ses souffrances. Sa filmographie, bien que courte, reste un testament de son génie et de sa sensibilité.

Aujourd’hui, alors que de plus en plus de personnalités publiques osent parler de leurs luttes contre la maladie mentale, l’histoire de Christine Pascal prend une nouvelle résonance. Sa tragédie n’est pas seulement celle d’une actrice qui a perdu son combat, mais aussi le rappel cruel que la lumière des projecteurs ne protège pas des ténèbres intérieures. Elle est un avertissement poignant, un rappel que la santé mentale ne doit jamais être une question secondaire. L’héritage de Christine Pascal ne réside pas seulement dans les films qu’elle a faits, mais aussi dans le courage qu’elle a eu d’exister en tant qu’artiste dans un monde qui ne comprenait pas toujours ses démons. Elle restera une étoile filante dans le ciel du cinéma, dont la lumière s’est éteinte trop tôt, mais dont l’éclat a marqué à jamais ceux qui ont eu la chance de la voir briller.

News

Nolwenn Leroy : Les Révélations Poignantes de ses 42 ans sur “l’Amour de sa Vie”

Dans l’univers parfois impitoyable du show-business français, rares sont les artistes qui parviennent à maintenir une frontière étanche entre les…

Julio Iglesias à 81 ans : Entre aveux sincères, secrets de famille et vérité sur sa santé, la légende se livre enfin

Julio Iglesias n’est pas seulement une voix ; il est un mythe vivant, une icône de la romance qui a…

Isabelle Nanty : Le combat secret d’une icône entre la vie et la mort après une hospitalisation critique

Le monde du cinéma français a retenu son souffle. Isabelle Nanty, figure emblématique et solaire de nos écrans, a traversé…

CLASH EXPLOSIF : Louis Boyard et Apolline de Malherbe, le duel qui a embrasé le direct !

L’arène médiatique a tremblé ce matin. Ce qui devait être une interview politique classique s’est transformé en un véritable champ…

Jean-Pierre Foucault en deuil : Les adieux déchirants à Marie-José Tramoni, la seule femme qu’il ait jamais épousée

Le paysage médiatique français est en émoi. Derrière l’image de l’animateur infatigable, toujours prêt à distribuer sourires et bonne humeur…

Sarah Knafo “rhabille” la gauche : le choc des vérités sur le Venezuela !

Le séisme politique : Sarah Knafo face à l’aveuglement idéologique Le paysage médiatique français vient d’être le théâtre d’une déflagration…

End of content

No more pages to load