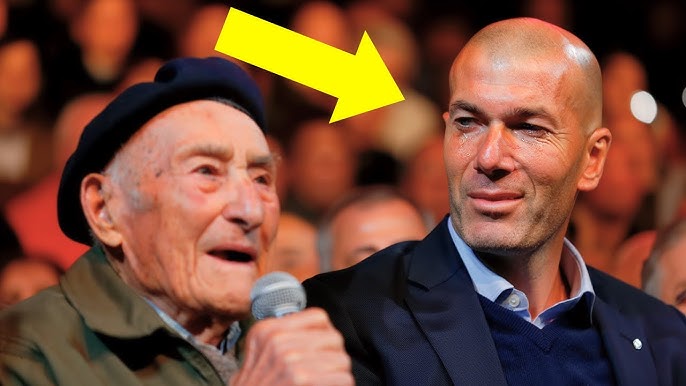

ZIDANE, LA MÉDAILLE DE LA HONTE ET LE SILENCE BRISÉ : LA CONFESSION INÉDITE D’UN ANCIEN SOLDAT D’ALGÉRIE QUI A FAIT TREMBLER LA FRANCE

I. L’Amphithéâtre, Scène d’une Mémoire Non Résolue

L’atmosphère qui régnait ce jour-là dans le grand amphithéâtre était celle des grands rendez-vous, où l’icône, auréolée de gloire et de respect, vient dialoguer avec la nouvelle génération sur les piliers immuables de l’existence. Devant une salle comble, composée de jeunes militaires, d’enseignants et de journalistes, l’invité d’honneur n’était autre que Zinedine Zidane. Non pas le footballeur, l’artiste du ballon, mais l’homme, le symbole vivant d’une France complexe et multiculturelle. Il était là pour parler de valeurs universelles : le respect, la loyauté, le courage, la transmission – des mots puissants qui prenaient, dans la bouche de celui que l’on surnommait “Zizou”, une résonance particulière, presque sacrée. L’auditoire, suspendu, buvait chacune de ses paroles, cherchant dans le calme posé de sa voix le secret d’une grandeur qui dépassait les terrains de football. Le silence n’était troublé que par le rythme syncopé des applaudissements, saluant l’entrée d’un homme qui, par sa seule présence, incarnait la réconciliation sportive et sociale.

Pourtant, en marge de cette célébration de la réussite et de la vertu, à 60 mètres de la scène, au troisième rang, une autre histoire, plus sombre, plus lourde, était en train de se jouer. Assis, rigide, le visage fermé par les décennies, se tenait André Mercier. Âgé de 87 ans, l’homme était une relique vivante, un ancien soldat de la guerre d’Algérie, celle de 1957. Il n’était pas là par hasard, mais sa présence était lourde, presque intrusive dans ce décor de glorification. Ses mains tremblaient, non pas d’impatience ou d’excitation, mais sous l’effet d’une tension psychique qu’il portait comme un linceul depuis plus d’un demi-siècle. Sous ses doigts crispés, dans la poche de sa veste, reposait une médaille usée, une simple distinction métallique, ternie par le temps, reçue au retour du conflit. Cette médaille, pour André, n’était pas un honneur. Elle était un fardeau, un rappel constant de ce qu’il avait vu, de ce qu’il avait fait, et surtout, de ce qu’il avait choisi de taire.

Le contraste était frappant, presque insoutenable. D’un côté, Zidane, représentant la France qui gagne, qui inspire, qui se tourne vers l’avenir sans renier ses origines. De l’autre, André, incarnation d’une France blessée, celle qui n’a jamais su nommer sa douleur, celle qui a préféré l’enfouissement à la confrontation. Le décor de l’amphithéâtre, lieu de transmission par excellence, devenait, par la simple présence de cet homme, une arène où l’histoire personnelle et l’histoire nationale allaient se heurter de front. Les jeunes militaires, attentifs aux leçons de courage prodiguées par la légende, ignoraient qu’un véritable héros, ou du moins, un homme luttant pour sa rédemption, était assis parmi eux, luttant contre les fantômes d’une guerre qui n’avait jamais vraiment pris fin dans son cœur.

II. L’Écho Douloureux du Silence : Un Mur de 60 Ans

Zidane parlait. Il évoquait le rôle du sport comme facteur d’union, la nécessité d’apprendre à se relever après la chute, mais toujours « sans haine ». Il partageait une philosophie de vie où la force ne résidait pas dans la domination, mais dans la capacité à se relever, à se pardonner, à avancer. Sa voix était calme, posée, ne parlant ni de politique, ni d’histoire au sens académique. Mais chaque mot résonnait dans le cœur du vieil homme comme un écho lointain, une interpellation directe de sa conscience murée. L’appel à la paix intérieure, la définition de l’homme fort comme celui qui se bat « contre sa propre colère », tout cela perçait la carapace qu’André avait méticuleusement construite pour survivre.

L’ancien soldat revoyait la lumière brûlante du désert, l’odeur âcre de la poussière et du sang. Il entendait à nouveau les cris, les ordres, et par-dessus tout, le silence insoutenable qui s’était installé après le tumulte, un silence qu’il portait dans ses rêves, dans ses jours, depuis soixante ans. La guerre d’Algérie, ce conflit que la France a longtemps refusé de nommer, était là, incarnée par ce vieil homme brisé. Une guerre faite d’ordres incompris, d’obéissance forcée, et d’une violence qui avait transformé des hommes ordinaires en témoins ou acteurs d’atrocités.

André était de cette génération sacrifiée, envoyée au combat sans préparation idéologique, contrainte d’obéir à des ordres dont l’humanité était souvent absente. Et c’est là, dans cette obéissance aveugle, que résidait la blessure la plus profonde, la honte la plus lancinante. Il avait cru être un héros, mais il était revenu avec une âme abîmée, incapable de partager son expérience, même avec les siens. Son silence n’était pas un oubli, mais une protection, une tentative désespérée d’enterrer une culpabilité trop grande pour être portée au grand jour. La solitude du vétéran de l’Algérie, celle de ceux qui sont rentrés non pas en vainqueurs, mais en porteurs de secrets toxiques, était palpable. Ce silence forcé avait créé un fossé non seulement entre lui et sa famille, mais entre lui et la nation elle-même, une nation qui avait choisi l’amnésie sélective.

Chaque fois que Zidane parlait de “loyauté” ou de “courage”, André sentait la contradiction monter en lui. Était-il courageux d’avoir obéi ? Était-il loyal envers quoi ou qui ? Le mot “transmission”, central dans le discours de Zidane, prenait une tournure cruelle pour André, lui rappelant qu’il n’avait rien transmis d’autre que son mutisme et peut-être, sans le vouloir, une forme d’ombre sur sa propre descendance. La seule transmission qu’il portait était cette petite médaille, qu’il serrait dans sa poche, froide et accusatrice. Ce dialogue silencieux entre l’icône de l’unité et le témoin de la division atteignait un point de rupture.

III. Le Soulèvement de la Vérité : Une Confession Qui Brise le Temps

Zidane acheva son discours sous une vague d’applaudissements nourris. Mais cette fois, l’événement allait dévier de son cours protocolaire. Alors que la salle s’apprêtait à passer aux questions-réponses ou à une conclusion attendue, André Mercier se leva lentement. Chaque pas, chaque geste, appuyé sur sa canne, semblait lui coûter un effort surhumain, comme s’il tentait de se défaire des chaînes invisibles du passé. Le silence tomba, lourd et immédiat, chargé d’interrogation, de tension. Tous les regards se tournèrent vers lui, y compris celui de Zidane, qui observait le vieil homme avec une attention non feinte, presque une invitation.

André tenait le micro d’une main tremblante. Les mots, on le sentait, lui pesaient, cherchaient à s’échapper d’une prison intérieure. Il regarda le sol, puis Zidane, puis le public, et finalement, il parla, d’une voix brisée, mais résolue. « Je ne devrais peut-être pas parler ici, mais je crois que si je me tais encore, je mourrai avec des choses qu’aucun homme ne devrait garder. »

C’était le commencement d’une confession, non pas une simple prise de parole, mais une véritable exhumation psychique. La parole d’André n’était pas celle de l’historien, ni celle du politique ; c’était la parole nue de l’acteur, de la victime de l’histoire. Il raconta son envoi en Algérie à 20 ans, les ordres incompris, l’obéissance forcée, et surtout, l’horreur sur laquelle il avait dû « fermer les yeux ». Les détails étaient glaçants : les villages brûlés, la fuite des enfants, les camarades qui se transformaient en « bêtes » sous l’effet de la peur et de la propagande.

Mais l’élément qui avait scellé son destin et sa honte était un événement précis, gravé dans sa chair : l’ordre de fouiller une maison, la présence d’un homme, d’une femme et d’un garçon. Puis le cri de l’officier, un coup de feu, et le silence. Depuis cette nuit-là, André n’avait plus jamais dormi une nuit entière. Il avait menti à ses enfants, se construisant l’image d’un héros, tout en portant la honte « au fond du cœur ». Et maintenant, face à cet homme, Zidane, incarnation d’une France qui avait vu le conflit de l’autre côté, il posait la question ultime, celle qui le rongeait depuis toujours : « comment on fait pour se pardonner soi-même ? »

La salle était figée, suspendue à cet aveu déchirant. L’espace d’une minute, les distinctions d’âge, de rang, de nationalité, de génération s’étaient effondrées. Il ne restait que deux hommes face à l’histoire, l’un portant la faute, l’autre portant l’héritage. André, à la fois terrifié et soulagé, ajouta ce qui était peut-être le motif véritable de sa démarche : s’il croisait un jour un homme venu « de là-bas », il lui dirait « pardon ». Pas pour les ordres, mais pour avoir « obéi sans comprendre ». Cet acte de contrition public était plus qu’une simple confession ; il était la tentative désespérée de racheter une vie entière de silence coupable. Ce « pardon » qu’il cherchait n’était pas adressé à la nation, mais à l’humanité qu’il sentait avoir perdue au milieu des sables du désert.

IV. L’Écoute Comme Acte de Réparation et Pont Mémoriel

Le silence qui suivit fut le plus éloquent de l’événement. Zidane ne répondit pas immédiatement. Il laissa le poids des mots d’André s’installer, lui accordant le temps de reprendre son souffle, de retrouver ses forces. Puis, dans un geste d’une simplicité et d’une puissance théâtrale, Zidane se leva. Lentement, respectueusement, il s’approcha du vieil homme, s’arrêta à un mètre, et, dans un acte qui dépassait de loin la simple courtoisie, il posa une main sur l’épaule tremblante d’André.

Ce geste était un pont. Il n’était pas celui du juge, mais celui de l’accueil. L’absence de jugement dans le regard de Zidane, la « sérénité » qu’André avait perçue plus tôt, était la seule réponse possible à soixante ans de peur et de culpabilité. Zidane s’assit à ses côtés, face au public, faisant du vieil homme un égal, et non un accusé.

Sa voix, lorsqu’il parla, était douce, presque un murmure. « Vous savez ce que vous venez de faire ? » demanda-t-il. « Peu de gens en sont capables. Vous avez porté un poids que personne ne devrait porter seul. » Zidane ne minimisait pas la faute, mais il validait la souffrance. Il reconnaissait l’immense courage qu’il avait fallu pour briser ce mur de silence national et personnel.

André murmura qu’il avait détruit des vies, « et la mienne avec ». La réponse de Zidane fut d’une concision et d’une profondeur inouïe : « Peut-être, mais aujourd’hui vous venez d’en réparer une : la vôtre. »

Cette phrase, simple et brutale, fut le point de bascule. Elle déplaçait le débat de la faute historique vers la rédemption personnelle. Mais Zidane ne s’arrêta pas là. Il ancra l’histoire d’André dans son propre héritage, celui d’un fils d’immigré algérien. « Mon père est venu d’Algérie avec une valise et le silence ». Il expliqua que son père ne parlait jamais de ce qu’il avait vu ou perdu, se contentant de dire : « On ne guérit pas des guerres, on apprend à vivre avec ».

Zidane établissait une connexion essentielle : « Vous avez vécu la vôtre de ce côté-là, moi je l’ai porté de l’autre. » Le silence du soldat français, André, et le silence de l’immigré algérien, le père de Zidane, n’étaient que les deux faces d’une même pièce, celle du trauma d’une guerre non réglée. La faute n’était pas celle « d’un homme ni d’un peuple », mais celle du « silence », et André venait de le briser.

La parole d’André, brisée par l’émotion, revint une dernière fois sur un souvenir plus précis, celui du jeune garçon frappé et de sa propre lâcheté face à l’officier armé. Zidane, les yeux fermés quelques secondes, offrit alors une consolation poignante, une projection dans un avenir possible : « Peut-être que ce garçon aujourd’hui, il vous aurait simplement dit merci d’en parler. Parce que c’est ça, la vraie paix. »

Ce fut un moment de recueillement général. La salle comprenait qu’elle assistait non pas à une conférence, mais à un exorcisme, à la libération d’un fardeau de toute une vie. Zidane, face au public, élargit le propos, faisant du témoignage d’André un morceau de l’histoire de la France. Il dénonça le danger de se taire, de dire que « le passé était réglé ». Il expliqua que la douleur cachée revient, non pas dans les livres d’histoire, mais dans les « mal-entendus », les « rancunes qu’on ne comprend même plus ». Le soldat a porté la honte, l’autre génération a porté la colère, et au fond, c’est « la même souffrance ». Zidane, héritier de cette histoire, concluait son analyse en affirmant que l’on n’avance pas en « effaçant les fautes », mais en les « regardant ensemble ».

V. La Médaille de la Honte : Le Transfert d’un Fardeau

C’est alors qu’André Mercier, apaisé mais résolu, accomplit l’acte le plus symbolique et le plus inattendu de cette rencontre. Plongeant la main dans sa poche intérieure, il en sortit l’écrin usé contenant sa médaille de la campagne d’Algérie 1957.

Tenant la médaille ternie dans sa paume, il prononça des mots qui résonnèrent comme un adieu à son passé : « J’aurais préféré qu’on me donne le droit de parler ». Il se leva, s’avanca vers Zidane et, la main tremblante, lui tendit la distinction. « C’est vous qui la méritez, dit-il, parce que vous portez mieux que moi ce que la France aurait dû être. »

Zidane, figé un instant, refusa d’abord. « Je ne peux pas la prendre, monsieur. Cette médaille, c’est votre histoire ». Mais André insista, expliquant qu’il venait de rendre son histoire en la racontant. La médaille devait désormais appartenir à celui qui avait su transformer « la honte en respect ».

C’est alors, et seulement alors, que Zidane accepta, prenant l’objet avec précaution, comme s’il mesurait le poids de ces siècles d’histoire. Sa réponse fut un engagement : « Alors je la garde pour ce qu’elle représente, pas pour ce qu’elle récompense. » C’était l’acceptation d’un héritage mémoriel, le transfert d’un fardeau entre deux générations, deux cultures, que l’histoire avait opposées. André sourit, un sourire timide, et murmura : « C’est la première fois que je me sens soldat d’un pays en paix ». Le vieil homme s’éloigna, aidé par un jeune militaire, laissant derrière lui le poids de soixante ans de remords.

VI. La Lettre du Père : La Prophétie du Pardon

Quelques semaines après l’événement, un autre élément vint donner à la rencontre une dimension quasi mystique : la découverte par Zidane d’une lettre de son père, datée de 2003, retrouvée par hasard dans de vieux documents familiaux.

Cette lettre, écrite d’une main hésitante, témoignait du silence de l’autre côté du miroir. Le père de Zidane, l’immigré, y exprimait la douleur des siens, les humiliations, la perte, mais surtout, le refus de la haine et de la vengeance. La phrase clé résonna alors comme une prophétie : « Un jour peut-être quelqu’un écoutera ce que nos pères n’ont pas pu dire. Il ne faudra pas le juger, il faudra juste l’écouter, parce qu’à la fin le pardon ne vient pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute. »

Zidane était bouleversé. C’était comme si son père avait prévu la rencontre avec André Mercier vingt ans à l’avance. Le silence du colonisé et le silence du colonisateur se rejoignaient à travers le temps et l’espace. Deux histoires contraires, deux destins unis par le même drame, trouvaient leur point de convergence en lui, le fils, le pont.

Il plaça la lettre jaunie à côté de la médaille. Deux héritages, deux objets chargés de mémoire, représentant les deux rives d’une guerre qui n’avait cessé de séparer. Il réalisa qu’en portant la médaille d’André, il portait aussi le silence de son père. Le poids de la guerre, désormais, ne serait plus une séparation, mais un lien. Il comprit que ce qu’il portait maintenant n’était plus seulement une médaille, mais la réconciliation de deux histoires.

VII. L’Épilogue Marseillais : Le Silence Devient un Pont

Zidane, fidèle à sa nature discrète, ne parla jamais publiquement de cette rencontre. Cependant, quelque chose avait changé en lui. Plus profond, plus posé, son regard portait un poids nouveau, mais apaisé. Il avait compris que la mémoire n’est pas un sujet d’histoire à ranger dans les archives, mais un « devoir d’humain ».

Il choisit un lieu symbolique pour sceller cette réconciliation : une petite école de Marseille, son quartier d’enfance, là où il jouait au football. C’est dans ce lieu de l’innocence retrouvée qu’il décida de matérialiser le pont entre les deux silences. Après avoir discuté avec le directeur, il sortit la médaille et la lettre de son père. « J’aimerais qu’on en fasse quelque chose. Pas pour moi, pas pour lui. Pour eux. »

Quelques semaines plus tard, une plaque fut apposée dans la cour de l’école. Une inscription simple, gravée dans le marbre : « À ceux qui ont porté la guerre dans leur silence et à ceux qui ont appris à écouter. »

Zidane revint seul, à la tombée du jour, préférant l’intimité au faste de la cérémonie. Il s’assit, regarda les enfants jouer, et sortit une dernière fois la médaille et la lettre. Il les posa doucement au pied de la plaque, glissant les deux objets dans une boîte scellée sous le marbre. Le métal et le papier, enfin réunis, deux mémoires qui avaient cessé de se combattre pour se compléter.

Dans cet épilogue marseillais, le sens profond de la rencontre s’affirmait. Le passé, douloureux et non résolu, n’était plus un fardeau, mais un pont. En acceptant la honte d’André Mercier, Zidane l’avait transformée en un acte de courage national. En scellant les deux silences, il assurait que l’oubli ne gagnerait pas.

Le soir, marchant dans les rues calmes de Marseille, Zidane repensa aux mots d’André : « Merci de m’avoir écouté ! » Il sourit. Il comprenait enfin que certaines victoires ne se célèbrent pas dans la gloire ou le tumulte, mais « se portent en silence sous le ciel du sud ».

La guerre d’Algérie avait fait de nombreuses victimes. Mais ce jour-là, dans cet amphithéâtre, un ancien soldat français et le fils d’un immigré algérien avaient réussi à sauver non seulement la mémoire, mais la possibilité même d’une réconciliation nationale. En brisant le silence, ils avaient montré que le vrai courage réside dans l’humanité, et que la plus grande force d’un homme n’est pas d’agir, mais d’écouter, sans jugement ni colère.

News

Affaire Brigitte Macron : Lionel Labosse lâche une bombe de 900 pages et dénonce “l’omerta d’État” sur le plus grand tabou de la Ve République

C’est un pavé dans la mare, ou plutôt un rocher lancé en pleine vitrine de la macronie. Dans un paysage…

Brigitte Bardot et la petite-fille invisible : Enquête sur le secret le mieux gardé d’une famille qui a choisi l’effacement

C’est une énigme qui défie les lois du “star-système”, un vide sidéral au cœur d’une galaxie médiatique pourtant saturée d’images….

Pascal Praud atomise François Hollande : Quand la “France d’en bas” règle ses comptes avec l’arrogance d’une élite faillie

C’est une séquence qui restera gravée dans les annales de la télévision et, peut-être, dans l’histoire politique de notre pays….

Nagui et Yann Barthès, la chute des idoles : Pourquoi les Français rejettent massivement les “donneurs de leçons” de la télévision

C’est un séisme médiatique, une secousse tellurique qui fait trembler les fondations mêmes du petit écran français. Le verdict du…

Nagui, le clown triste : Quand Mélanie Page révèle enfin la “tragique vérité” et les blessures secrètes de l’animateur préféré des Français

C’est une confession qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel serein du paysage audiovisuel français, une de…

Brigitte Bardot et le “fils maudit” : Bernard d’Ormale révèle enfin la brutale vérité sur une maternité sacrifiée

C’est une histoire qui hante les coulisses du cinéma français depuis plus de soixante ans, une ombre tenace planant sur…

End of content

No more pages to load