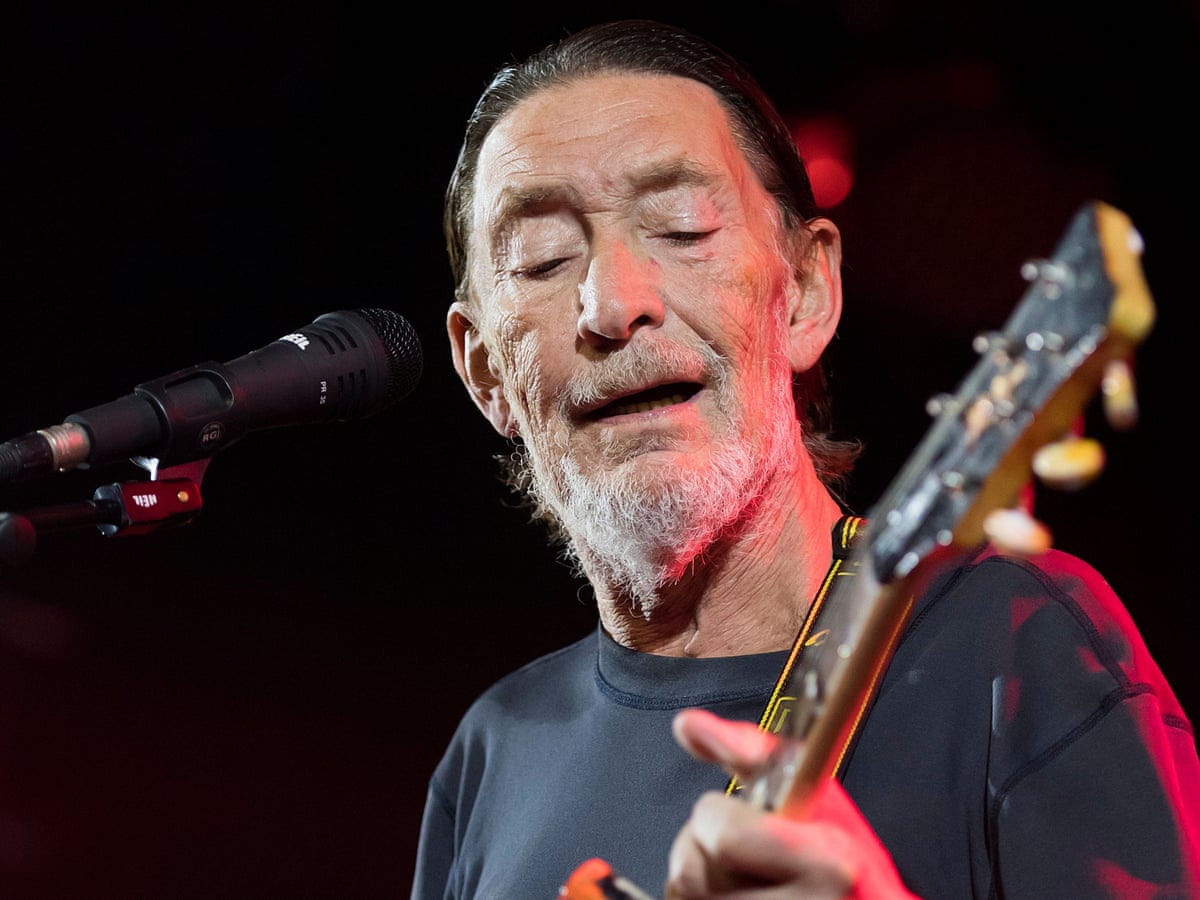

Le soir de décembre 2017 à Oxford reste gravé dans la mémoire de milliers de spectateurs comme un instant suspendu entre la magie et l’effroi. Sur la scène du New Theatre, Chris Rea, l’homme à la voix de velours et à la guitare slide inimitable, est en plein solo quand le temps semble s’arrêter. Sa guitare tombe la première, heurtant le sol avec un fracas sourd, suivie par le corps inerte de l’artiste. Le silence qui s’ensuit est plus lourd que n’importe quelle note de blues. Les musiciens s’immobilisent, les lumières cessent de clignoter, et les applaudissements se muent instantanément en cris d’angoisse. Que faisait un homme aussi visiblement fragile encore en tournée, défiant les mises en garde médicales les plus strictes ? Pourquoi ce silence obstiné pendant plus de deux décennies, alors que son propre corps hurlait à l’agonie ? Était-ce par orgueil, par peur de l’abandon, ou par une forme de pudeur extrême que la presse n’avait jamais réussi à percer ? Ce n’est qu’à l’âge de 73 ans, dans un murmure presque inaudible mais d’une sincérité désarmante, que Christopher Anton Rea a enfin osé avouer ce que beaucoup soupçonnaient sans oser le nommer.

Pour comprendre le poids de ce secret, il faut remonter aux racines de cet homme né le 4 mars 1951 à Middlesbrough. Fils d’un glacier italien et d’une mère irlandaise, il grandit dans la grisaille industrielle du nord-est de l’Angleterre, au sein d’une famille catholique où la rigueur est la règle d’or. Dans cette atmosphère de labeur, la musique n’est perçue que comme un divertissement futile, jamais comme un destin. Petit garçon lunaire, souvent perdu dans ses pensées, Chris passe des heures à observer les nuages, griffonnant des mots dans un carnet secret, incapable de se faire entendre dans le brouhaha d’une fratrie nombreuse. L’école est une épreuve, mais la radio devient son sanctuaire. Les voix rappeuses de Muddy Waters ou de Bessie Smith lui parlent plus que les sermons du dimanche. À 12 ans, il touche sa première guitare, mais plutôt que d’imiter les idoles du moment, il cherche déjà sa propre vibration, une sonorité qui pourrait traduire sa solitude intérieure. À 16 ans, il quitte le lycée sans diplôme pour enchaîner les petits boulots, notamment dans le glacier familial, composant ses premières mélodies entre deux cornets de glace. L’une d’elles, Fool If You Think It Over, changera sa vie, mais la route vers la gloire sera pavée d’épreuves.

Un grave accident de moto à 21 ans le cloue au lit, devenant paradoxalement le catalyseur de son écriture. Il comprend alors que chaque jour est un sursis et qu’il doit laisser une trace, non pour la célébrité, mais pour exister enfin autrement que dans l’ombre. En 1978, sa signature avec Magnet Records marque un tournant. Sa voix rocailleuse et ses mélodies mélancoliques intriguent les critiques. Ce qui fascine, c’est l’authenticité brute de cet homme réservé qui arrive sur scène comme s’il s’excusait d’occuper l’espace, les yeux baissés, mais dont l’intensité électrise la salle dès les premières notes. On sent déjà un homme hanté par un mal-être profond, une douleur ancienne qu’il ne nomme pas mais qui pèse dans chacun de ses silences. Au sommet de sa carrière, avec le triomphe planétaire de l’album The Road to Hell en 1989, Chris Rea devient une figure incontournable. Pourtant, loin de l’euphorie, il reste méfiant. Ce morceau emblématique, évoquant une autoroute infernale où l’homme se perd, n’est pas un hymne à la joie, mais un cri de lucidité noir. Plus le succès grandit, plus Rea se mure dans une discrétion extrême, évitant les paillettes pour se réfugier dans son studio isolé.

C’est derrière cette façade de succès et de records de ventes — plus de 30 millions d’albums — que le fil invisible de la tragédie commence à se tendre. En privé, ses collaborateurs témoignent de périodes d’isolement pesantes. À la question sur son bonheur, il répondait alors : “Je suis en paix quand je joue, mais la paix ne dure jamais.” Les indices d’une souffrance intime parsèment sa discographie pour qui sait écouter. Dans ses chansons, il évoque la mort, un paradis inaccessible, ou une nostalgie désespérée, même dans le célèbre Driving Home for Christmas. Personne ne pose la question directement, et lui esquive avec un sourire poli. Pourtant, dès 2002, des signaux d’alarme s’allument. Des concerts annulés sans explication, une posture de plus en plus voûtée, une lenteur inhabituelle dans ses mouvements. Les rumeurs d’une pathologie chronique commencent à circuler, mais il persiste à affirmer que la musique est sa seule thérapie, refusant catégoriquement de livrer la moindre information sur son état.

La vérité, bien plus brutale que les spéculations, remonte au 10 août 2000. Ce jour-là, un malaise violent l’envoie aux urgences. Le diagnostic tombe comme une sentence de mort : cancer du pancréas, l’un des plus agressifs. Les médecins ne lui donnent que quelques mois. Officiellement, l’artiste est en convalescence, mais en réalité, il subit une pancréatectomie quasi totale et se fait retirer une partie du foie. Les semaines qui suivent sont un enfer de douleurs et de nuits sans sommeil. Contre toute attente, il survit, entamant une bataille qui durera un quart de siècle. Son corps est ravagé, il perd 15 kilos, doit réapprendre à s’alimenter et ingère jusqu’à 35 comprimés par jour. Mais au lieu de se reposer, il accélère la cadence. Entre deux séances de chimiothérapie, il enregistre Dancing Down the Stony Road en 2002, un disque viscéral qu’il offre au monde comme son testament. En 2005, il se lance dans le projet pharaonique Blue Guitars, 11 CD retraçant l’histoire du blues, un effort colossal que ses proches jugent suicidaire mais qu’il estime nécessaire pour se sentir vivant.

Entre 2006 et 2016, Chris Rea subit pas moins de 34 interventions chirurgicales. Ses reins s’affaiblissent, son foie développe des complications et il souffre de neuropathies chroniques qui lui ôtent toute sensibilité dans les mains. Parfois, il joue sans même sentir ses propres doigts sur les cordes, guidé uniquement par l’instinct et la mémoire. L’effondrement d’Oxford en 2017 n’est que la partie émergée de cet iceberg de souffrance. Malgré l’inquiétude de sa femme Joan et de ses filles Joséphine et Julia, il refuse d’arrêter. “Je suis encore là, tant que je suis là, je joue”, martèle-t-il avec une dignité farouche. À partir de 2020, il disparaît presque totalement, ne laissant filtrer que quelques photos volées d’un homme méconnaissable, marchant avec difficulté. Le silence persiste, celui d’un homme qui préfère tomber debout que de se plaindre en public.

C’est finalement en novembre 2025, lors d’une interview intime accordée au magazine Mojo, que Chris Rea brise l’armure. À 73 ans, la voix roque et hésitante, il ne détourne plus le regard. “Je ne peux plus chanter comme avant, je ne joue plus qu’avec deux doigts, mon foie est artificiel et je ne vis que grâce à des perfusions hebdomadaires. Voilà, vous savez tout.” Cet aveu brutal, sans aucune mise en scène, révèle l’étendue du calvaire : un syndrome de défaillance multiorganique chronique aggravé par des décennies de traitements lourds. Il confesse également des épisodes dépressifs majeurs, avouant avoir envisagé le pire entre 2015 et 2020. “Je ne voulais pas qu’on me voit faible, alors j’ai fait ce que je savais faire : j’ai écrit, j’ai joué, j’ai menti.” Ce mot, “menti”, résonne comme un aveu de culpabilité envers ses fans, mais il le justifie par une volonté farouche de protéger son art. Il voulait que les gens écoutent ses notes, pas ses diagnostics.

En révélant avoir enregistré certains de ses titres les plus sombres branché à des machines à l’hôpital, il donne une profondeur nouvelle à des morceaux comme Stony Road ou The Shadow of a Fool. Pourquoi parler maintenant ? “Parce que j’ai peur de partir sans avoir dit merci, peur qu’on croie que j’ai fui. En réalité, j’ai juste essayé de rester debout le plus longtemps possible.” Cette confession transforme l’image du guitariste distant en celle d’un homme profondément humain, vulnérable et blessé. En se dépouillant ainsi, il arrête de jouer un rôle pour revenir à l’essence même de sa sincérité. Il tend une main invisible à tous ceux qui, dans l’ombre, mènent des combats silencieux, leur signifiant qu’ils ne sont pas seuls.

Le parcours de Chris Rea reste l’un des plus troublants de l’histoire du rock. Une trajectoire où le succès n’a jamais été synonyme de légèreté, où chaque triomphe semblait ajouter une pierre au fardeau qu’il portait. Ce que cet aveu tardif met en lumière, ce n’est pas une fragilité, mais une force d’une intensité rare. C’est la force de ceux qui transforment l’agonie en art et la peur en beauté. Pendant 25 ans, il a chanté avec un corps en ruine, mais il l’a fait pour sa famille et pour ce public qu’il aimait profondément, même sans savoir le dire. Aujourd’hui, il n’a plus besoin de masquer ses failles. Il peut les regarder en face et dire avec fierté qu’il a tout donné. Une question demeure pourtant : avons-nous su écouter ce qu’il nous murmurait pendant toutes ces années, ou avons-nous simplement applaudi sans voir que derrière The Road to Hell se dessinait le chemin douloureux d’un homme vers sa propre vérité ? Chris Rea n’a jamais été aussi présent que dans ce moment où il accepte enfin de s’effacer derrière la réalité de sa condition humaine. Sa musique, désormais dépouillée de son mystère médical, brille d’un éclat nouveau, celui d’une vérité conquise de haute lutte contre la mort elle-même.

News

Affaire Brigitte Macron : Lionel Labosse lâche une bombe de 900 pages et dénonce “l’omerta d’État” sur le plus grand tabou de la Ve République

C’est un pavé dans la mare, ou plutôt un rocher lancé en pleine vitrine de la macronie. Dans un paysage…

Brigitte Bardot et la petite-fille invisible : Enquête sur le secret le mieux gardé d’une famille qui a choisi l’effacement

C’est une énigme qui défie les lois du “star-système”, un vide sidéral au cœur d’une galaxie médiatique pourtant saturée d’images….

Pascal Praud atomise François Hollande : Quand la “France d’en bas” règle ses comptes avec l’arrogance d’une élite faillie

C’est une séquence qui restera gravée dans les annales de la télévision et, peut-être, dans l’histoire politique de notre pays….

Nagui et Yann Barthès, la chute des idoles : Pourquoi les Français rejettent massivement les “donneurs de leçons” de la télévision

C’est un séisme médiatique, une secousse tellurique qui fait trembler les fondations mêmes du petit écran français. Le verdict du…

Nagui, le clown triste : Quand Mélanie Page révèle enfin la “tragique vérité” et les blessures secrètes de l’animateur préféré des Français

C’est une confession qui résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel serein du paysage audiovisuel français, une de…

Brigitte Bardot et le “fils maudit” : Bernard d’Ormale révèle enfin la brutale vérité sur une maternité sacrifiée

C’est une histoire qui hante les coulisses du cinéma français depuis plus de soixante ans, une ombre tenace planant sur…

End of content

No more pages to load